惠府办〔2021〕5号

惠来县人民政府办公室关于印发《惠来县

突发环境事件应急预案》的通知

各镇人民政府(场),县府直属有关单位:

《惠来县突发环境事件应急预案》已经县人民政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。实施过程中遇到的问题,请径向市生态环境局惠来分局反映。

惠来县人民政府办公室

2021年4月24日

惠来县突发环境事件应急预案

1总则

1.1编制目的

建立健全惠来县突发环境事件应急响应机制,提高突发环境事件预防、预警和应急处置的能力,科学有序高效应对突发环境事件,控制、减轻和消除突发环境事件影响及其可能造成的危害,保障公众生命健康、财产安全、环境安全,促进经济社会全面、协调、可持续发展。

1.2编制依据

(1)《中华人民共和国环境保护法》(十二届全国人大常委会第八次会议修订,2015年1月1日施行);

(2)《中华人民共和国突发事件应对法》(中华人民共和国主席令第6号);

(3)《中华人民共和国水污染防治法》(2017年修订版);

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年修订版);

(5)《国家突发环境事件应急预案》(国办函〔2014〕119号);

(6)《突发事件应急预案管理办法》(国办发〔2013〕101号);

(7)《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部令第34号);

(8)《突发环境事件信息报告办法》(环境保护部令第17号);

(9)《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ589-2010);

(10)《广东省环境保护厅突发环境事件应急预案》(粤环办〔2017〕80号);

(11)《广东省突发环境事件应急预案》(粤府函〔2017〕280号);

(12)《广东省突发事件现场指挥官工作规范(试行)》(粤府办〔2014〕1号);

(13)《广东省安全生产应急管理“十三五”规划》;

(14)《广东省突发事件预警信息发布系统运行管理办法(试行)》(粤府办〔2008〕19号);

(15)《广东省突发事件预警信息发布管理办法》(粤府办〔2012〕77号);

(16)《揭阳市突发环境事件应急预案》;

(17)《惠来县生产安全事故应急预案》;

(18)《惠来县机构改革方案》(惠委发〔2019〕1号)。

1.3适用范围

本预案适用于揭阳市惠来县行政区域内(不包括大南海石化工业区)突发环境事件的应对工作。

海上溢油事件、船舶污染事件、水华灾害事件、生物物种安全事件的应对工作适用于其他相关应急预案的规定。重污染天气应对工作按照《揭阳市大气重污染应急预案》有关规定执行。

1.4工作原则

以人为本,预防优先。将保障人民群众生命健康和环境安全作为根本出发点和落脚点,在突发环境事件应对过程中最大程度减少人员伤亡。强化环境风险的源头预防,提升预警能力,化被动处置为主动防范。

统一领导,属地为主。突发环境事件应急处置过程中要坚持统一领导,县人民政府重点组织或参与辖区内的一般突发环境事件的应对与应急处置。在必要的情况下请求市人民政府给予技术、人员和物资等方面的指导与支援。

部门联动,协同应对。建立完善突发环境事件相关单位应急联动机制,充分发挥各有关单位专业优势和人才、技术、设备资源,充实应急救援队伍,加强应急演练,积极培养环境应急社会化救援力量,协同应对突发环境事件。

依靠科技,规范管理。积极鼓励开展环境应急相关风险管控技术、预警体系及应急能力建设工作,建立完善惠来县环境应急专家队伍,提升环境应急管理工作科学化、规范化水平。

2 应急指挥体系及职责

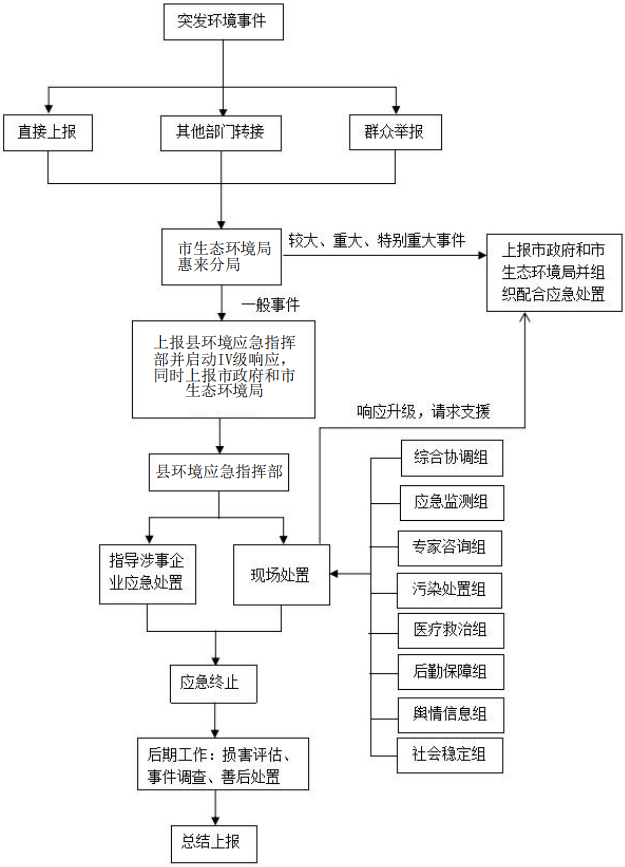

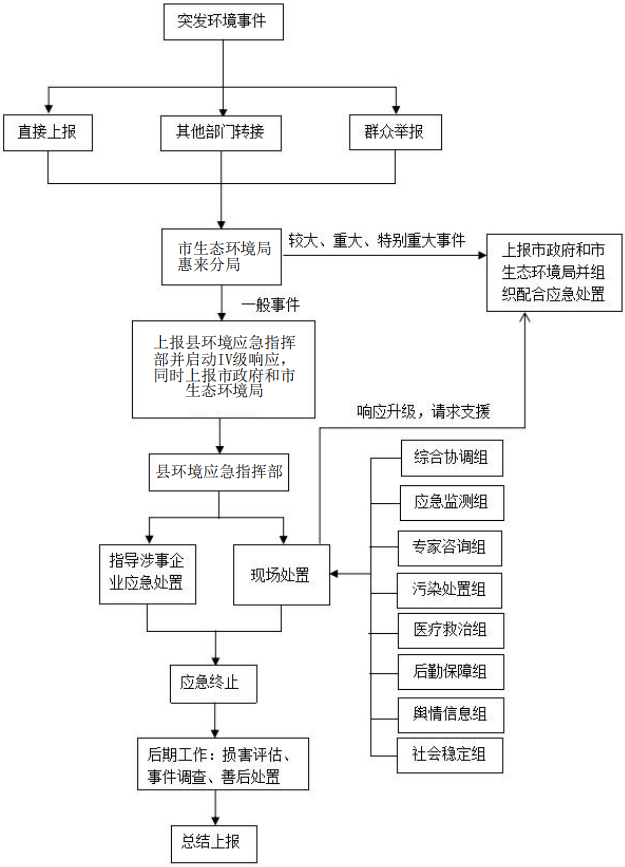

全县突发环境事件应急组织体系由县突发环境事件应急指挥部(以下简称“县环境应急指挥部”)、县突发环境事件应急指挥部办公室(以下简称“县环境应急指挥部办公室”)、县现场指挥部、县现场应急工作组组成。

2.1县环境应急指挥部

成立惠来县突发环境事件应急指挥部,为县人民政府处置本行政区域内各类突发环境事件应对工作,以及本行政区域外发生的可能影响本辖区环境的突发环境事件应对工作。

总指挥:分管生态环境工作的副县长。

副总指挥:县政府办公室协调线条工作的副主任、市生态环境局惠来分局局长、县应急管理局局长。

成员:县纪委监委、县委宣传部、县委网信办、县发展改革局、县科技局、县工业和信息化局、县公安局、县司法局、县财政局、县自然资源局、县住房城乡建设局、县交通运输局、县水利局、县农业农村局、县文广旅游体育局、县卫生健康局、县应急管理局、县市场监督局、市生态环境局惠来分局、县气象局、惠来海事处、惠来供电局、电信惠来分公司、移动惠来分公司、联通惠来分公司、县自来水公司,各镇人民政府(场)等单位负责同志。

(1)县纪委监委:加强监督执纪问责,对各镇(场)党委、政府,行业监管部门履职情况开展监督检查,依规依纪依法开展追责问责工作,向有关部门提出监察建议,及时督促整改落实。

(2)县委宣传部:指导做好突发环境事件相关宣传报道工作;会同处置部门做好新闻发布的组织协调和舆情监控引导。

(3)县委网信办:协调指导突发环境事件相关网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作;组织协调开展网络舆情生态治理,处理和封堵网上有害信息,依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

(4)县发展改革局:负责将全县环境应急救援体系建设纳入县国民经济与社会发展规划;协调环境应急有关项目建设及投资安排;组织实施生活必需品、粮食等重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理;组织协调全县煤炭、电力、油品和重点应急物资管理、运输有关工作;负责救灾捐赠物资的接收、管理和存放工作。

(5)县科技局:负责对地震震情和灾情进行通报。

(6)县工业和信息化局:负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

(7)县公安局:负责指导做好危险化学物品贮存、运输管理工作;指导人员疏散和事故现场警戒工作,做好事故现场区域周边道路的交通管制;维护事发地治安秩序和社会稳定;参与事故调查处理。

(8)县司法局:负责将突发环境事件应急知识纳入公民普法的重要内容;指导监督有关责任部门落实“谁执法谁普法”普法责任制,宣传相关法律知识。

(9)县财政局:保障应对环境应急所需的资金,对应急资金的安排、使用、管理进行监督。

(10)县自然资源局:负责组织对突发环境事件造成的林业资源损害进行评估。

(11)县住房城乡建设局:负责指导与协调人防工程建设。

(12)县交通运输局:负责制定应急运输保障制度、应急处置人员优先通行制度,研究制定应急物资储备运输方案;参与因公路交通事故引发的突发环境事件应急处置。

(13)县水利局:配合做好突发水环境污染事件的调查和应急处置工作;负责监测并发布相关水文信息;协调、实施相应江河湖库及跨流域环境应急水量调度;参与县内流域水环境事件、影响供水安全的突发环境事件应急处置工作。

(14)县农业农村局:配合对突发环境事件造成的农业资源损害进行评估,并向责任者提出损害赔偿要求,开展生态修复;负责渔港水域内非军事船舶和渔港水域外渔业船舶污染事件的应急处置和调查处理工作。

(15)县文广旅游体育局:负责配合县委宣传部组织落实突发环境事件宣传任务,指导、协调我县新闻媒体机构,组织开展环境应急安全教育;配合相关主管部门开展涉突发环境事件舆情分析研判,做好突发环境事件相关信息发布和舆论宣传。

(16)县卫生健康局:负责突发公共卫生事件监测和风险评估,组织、指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(17)县应急管理局:协调指导各地、各部门处置安全生产类、自然灾害类突发环境事件相关工作;依法指导、监督有关生产经营单位安全生产情况;在职责范围内指导、监督生产安全事故隐患排查治理工作;依法组织、指导或参与生产安全事故调查处理;协调消防等专业应急救援队伍做好事故现场救援工作;推动应急避护场所建设,妥善安置受灾群众,协助开展灾后恢复重建。

(18)县市场监管局:依法监督检查特种设备安全法律法规执行情况,对特种设备实施安全监察,参与事件调查处理;负责做好应急处置中食品、药品和医疗器械质量监管,保障食品药械安全工作;开展居民生活必需品价格监督检查工作。

(19)市生态环境局惠来分局:负责制定、修订县突发环境事件应急预案;会同有关部门建立健全突发环境事件应急联动机制;负责牵头协调较大环境事件的调查处理,开展预防预警、应急监测、应急处置、调查评估等工作;负责县环境应急专家库的设立和管理,组织开展应急演练、人员培训和宣传教育等工作。

(20)县气象局:负责提供有关的气象监测预报,必要时对突发环境事件区域进行加密气象监测,提供现场气象预报服务信息并适时开展人工影响天气作业。

(21)惠来海事处:负责所辖港区水域内非军事船舶和港区水域外非渔业、非军事船舶污染水域事件的应急处置和调查处理工作。

(22)惠来供电局:负责组织辖区内应急电力保障工作。

(23)电信惠来分公司、移动惠来分公司、联通惠来分公司:负责组织协调应急通信保障。

(24)县自来水公司:负责组织协调好事故抢险过程自来水供应。

(25)各镇人民政府(场):负责本区域突发环境事件应急救援善后处理处置等工作。

2.2县环境应急指挥部办公室

县环境应急指挥部办公室设在市生态环境局惠来分局,由市生态环境局惠来分局局长担任办公室主任。

县环境应急指挥部办公室作为负责全县环境应急管理工作的日常办事机构,其主要职责为:

(1)根据县环境应急指挥部的决定,组织实施启动、变更或终止突发环境事件应急响应;

(2)贯彻落实县环境应急指挥部的各项工作部署,汇总分析工作信息,及时上报重要信息;

(3)委托相关单位组织开展本县突发环境事件风险隐患排查、整改工作;

(4)配合有关部门承担本县突发环境事件信息发布工作;

(5)建立和完善环境应急预警机制,参与协调修订县突发环境事件应急预案,参与协调县各相关部门制定、修订与突发环境事件相关的应急预案;

(6)组织协调突发环境事件相关的宣传教育、培训和演练;

(7)办理县环境应急指挥部交办的其他事项。

2.3县现场指挥部

发生或可能发生一般以上突发环境事件,县环境应急指挥部根据突发环境事件应急处置的需要成立现场指挥部并任命现场指挥长。指挥长负责现场责任范围内的组织指挥工作。当市人民政府成立现场指挥部和现场工作组时,县人民政府应急人员服从市人民政府的统一安排,协助市人民政府开展应急处置工作。参与现场处置的有关单位和人员应服从现场级别最高指挥部的统一指挥,在上级指挥赶赴应急救援现场前,由现场最高级别行政领导指挥顺延替代。

现场指挥部主要职责:负责决定现场应急处置方案,指挥、调度现场处置力量,统筹调配现场应急救援物资(包括应急装备、设备等),协调有关单位参与现场应急处置,协调增派处置力量及增加救援物资,决定依法实施应急征用,提请县人民政府或者县环境应急指挥部协调解决现场处置无法协调解决的问题和困难,及时、准确向县环境应急指挥部报告现场处置动态并提出工作建议等。

2.4县现场应急工作组

县现场应急工作组下设综合协调组、应急监测组、专家咨询组、污染处置组、医疗救治组、后勤保障组、舆情信息组及社会稳定组八个应急工作组,负责具体应急工作。

各应急工作组组成及主要职责:

(1)综合协调组

组长:市生态环境局惠来分局分管领导或指定专人。

成员单位:县委宣传部、县委网信办、县发展改革局、县工业和信息化局、县公安局、县交通运输局、县文广旅游体育局、县卫生健康局、县应急管理局、县市场监管局、市生态环境局惠来分局及事件发生地所在镇人民政府(场)等相关单位。

主要职责:负责指挥协调各部门开展环境应急工作。

(2)应急监测组

组长:市生态环境局惠来分局分管领导或指定专人。

成员单位:县自然资源局、县水利局、县农业农村局、市生态环境局惠来分局、县气象局、惠来海事处等。

主要职责:根据突发环境事件的污染物种类、性质以及当地气象、自然、社会环境状况等,明确相应的应急监测方案及监测方法;确定污染物扩散范围,明确监测的布点和频次,做好大气、水体、土壤等应急监测,为突发环境事件应急决策提供依据。

(3)专家咨询组

组长:市生态环境局惠来分局分管领导或指定专人。

成员单位:市生态环境局惠来分局牵头组织建立县级环境应急专家队伍,不断完善相关咨询机制,在突发环境事件应对处置阶段,根据时间情景和具体情况组织相关专家成立突发环境事件应急专家组。

主要职责:为县环境应急指挥部应急决策提供专业咨询和技术支持;对事发现场信息进行综合分析和研究,综合评估突发环境事件,预测其发展趋势,提出启动和终止应急预案的建议、应急处置措施和环境安全建议;提出指导、调整和评估应急处理措施建议和意见;参与突发环境事件的总结评估。

(4)污染处置组

组长:市生态环境局惠来分局分管领导或指定专人。

成员单位:市生态环境局惠来分局、县公安局、县自然资源局、县交通运输局、县水利局、县农业农村局、县市场监管局、惠来海事处、事件发生地所在镇人民政府(场)等。

主要职责:负责对事发地周边污染物排放来源进行调查,查清导致农田、水体、土壤环境污染的原因、泄漏物的理化性质及环境污染因子、可能影响到的周边水体、农田及土壤的环境污染情况及浓度扩散变化等;收集汇总相关数据,组织研判、开展事态分析;迅速组织切断污染源,分析污染途径,明确防止污染物扩散的程序;组织采取有效措施,消除或减轻已经造成的污染;明确不同情况下的现场处置人员须采取的个人防护措施;组织建立现场警戒区和交通管制区域,确定重点防护区域,确定受威胁人员疏散的方式和途径,疏散转移受威胁人员至安全紧急避险场所。

(5)医疗救治组

组长:县卫生健康局局长或指定专人。

成员单位:县卫生健康局、县市场监管局、市生态环境局惠来分局、事件发生地所在镇人民政府(场)等。

主要职责:组织开展伤、病人员医疗救治、心理辅导;提出保护公众健康的措施建议;禁止或限制受污染食品和饮用水的生产、加工、流通和食用,防范因突发环境事件造成集体中毒等。

(6)后勤保障组

组长:县发展改革局局长或指定专人。

成员单位:县发展改革局、县工业和信息化局、县公安局、县财政局、县自然资源局、县交通运输局、县农业农村局、县应急管理局、惠来海事处、惠来供电局、电信惠来分公司、移动惠来分公司、联通惠来分公司、县自来水公司、事件发生地所在镇人民政府(场)等。

主要职责:划定现场警戒区和交通管制区域,设置警示标识,清理现场中与救援无关的人员,维护社会治安和道路交通秩序;负责制定实施受影响群众紧急转移和安置工作方案,组织相关部门按照工作方案疏散、转移受影响群众,并做好后续安置工作,保障群众基本生活和资金、物资供应。

(7)舆情信息组

组长:县委宣传部分管领导或指定专人。

成员单位:县委宣传部、县委网信办、县公安局、县文广旅游体育局、市生态环境局惠来分局、事件发生地所在镇人民政府(场)等。

主要职责:负责确定新闻发言人,主动、及时、准确、客观地向社会发布突发环境事件和应对工作信息,回应社会关切问题,澄清不实信息,正确引导社会舆论。

(8)社会稳定组

组长:县公安局局长或指定专人。

成员单位:县发展改革局、县工业和信息化局、县公安局、县市场监管局、市生态环境局惠来分局、事件发生地所在镇人民政府(场)等。

主要职责:负责加强受影响地区社会治安管理,严厉打击借机传播谣言社会恐慌、哄抢物资等违法犯罪行为;加强转移人员安置点、救灾物资存放点等重点地区治安管控;做好受影响人员与涉事单位,防止出现群体性事件,维护社会稳定;加强对重要生活必需品等商品的市场监管和调控,打击囤积居奇行为。

建立如下与本预案提出的各类突发环境事件相关的外部机构组成的应急联动机制。

(1)建立企业、镇(场)、县应急联动机制,当事件超出事发镇(场)应急能力时,及时请求县人民政府广泛调动相关部门开展应急资源保障、救援工作;

(2)建立市、县两级应急联动机制,当事件超出县级应急处置能力时,及时请求市人民政府支援;

(3)建立惠来县与相邻的县(区、市)之间的应急联动机制,当事件跨区域或需要相邻县(区、市)支援时,及时报告市人民政府,并请求相邻县(区、市)人民政府应急队伍支援;

(4)建立与当地环保公司、检测公司、救援公司的应急联动机制,广泛调动社会力量,保障事故能得到快速有效的处理处置;

(5)建立各镇(场)之间的应急联动机制,广泛调动地方应急资源,保障事故应急资源的力量。

3 监控预警

3.1监控

县环境应急指挥部有关成员单位要加强对县内外环境信息、自然灾害信息、相关监测数据等开展综合分析、预警预防、风险评估和整理传报工作。县环境应急指挥部办公室负责可能导致突发环境事件的信息收集和研判,做好环境污染事件的信息接收、报告、处理、统计分析等工作,对较大及以上突发环境事件的预警信息,核实后应按规定及时上报。

建立健全突发环境事件信息共享和通报机制。各地、各相关部门按照职责分工,负责相关突发环境事件信息处理及监控,及时将可能导致突发环境事件的信息通报市生态环境局惠来分局。

市生态环境局惠来分局要充分利用现有监测手段,加强日常环境质量监测和企业污染排放环境监察,并通过互联网信息监测、环境污染举报热线等多种渠道,加强对可能导致突发环境事件的风险信息收集,及时掌握突发环境事件发生情况并开展分析研判。重点推进龙江河、雷岭河等重要水体以及集中式饮用水源地水质安全监控预警体系建设;加强对重点湖库相关生物指标的检测以及近岸海域水文条件、水质等参数的检测;加强大气监测站的维护与正常运行;查清相关行业土壤污染风险底数,提升土壤环境应急监测能力;加强重金属特征水质污染物监测数据的分析。

企事业单位和其他生产经营者应当落实环境安全主体责任,定期排查环境安全隐患,开展环境风险评估,健全环境风险防控措施,按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》等相关规定,加强突发环境事件应急预案管理。

3.2预警

3.2.1预警分级

按照突发环境事件发生的可能性大小、紧急程度和可能造成的危害程度,将突发环境事件预警级别由低到高分为四级,颜色依次为蓝色、黄色、橙色、红色。预计可能发生或引发特别重大突发环境事件时,发布红色预警;可能发生重大突发环境事件时,发布橙色预警;可能发生较大突发环境事件时,发布黄色预警;可能发生一般突发环境事件时,发布蓝色预警。

蓝色预警由县人民政府发布,黄色预警由市人民政府负责发布,橙色及红色预警由市人民政府报请省人民政府后,由省人民政府发布。

根据事态的发展情况,预警颜色可以升级、降级或解除。

3.2.2预警条件

情况紧急,可能发生一般及以上突发环境事件的紧急情况包括但不限于以下几方面:

(1)监测数据显著异常。大气自动监测站、常规水质监测断面、污染源在线监测装置、工业园区大气环境监测点等出现数据显著异常,可能发生一般及以上突发环境事件的;

(2)出现自然灾害。天气预报或已经出现台风、暴雨、高温、寒冷等自然灾害可能引发一般及以上突发环境事件的;

(3)次生一般及以上突发环境事件。发生危险化学品或危险废物泄漏、工业园区火灾或爆炸、邻近县(市、区)突发环境事件等情况,可能引发惠来县区域内的一般及以上突发环境事件的。

3.2.3预警信息发布

(1)发布制度。突发环境事件预警信息发布遵循“归口管理、统一发布、快速传播”的原则,按照《广东省突发环境预警信息发布管理办法》执行。

一般突发环境事件预警信息,由市生态环境局惠来分局负责制定,并按规定程序报批后,由县人民政府发布。

较大突发环境事件预警信息,由市人民政府根据有关规定发布。

重大、特别重大突发环境事件预警信息,由省人民政府根据有关规定发布。

突发环境事件引发的次生、衍生灾害预警信息,由有关单位制作,并按规定程序报批后,按预警级别分级发布。市生态环境局惠来分局研判可能发生的突发环境事件时,应当及时向县人民政府提出预警信息发布建议,同时通报县相关部门和单位。市生态环境局惠来分局要将监测到的可能导致突发环境事件的有关信息,及时通报可能受影响地区的镇(场)。

(2)发布内容。突发环境事件预警的发布应按照《广东省突发事件预警信息发布管理办法》相关规定,预警发布信息内容应当包括:发布机关、发布时间、可能发生的突发事件的类别、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、事态发展、相关措施、咨询电话等。

(3)发布途径。一般突发环境事件预警信息由县人民政府直接发布或授权县环境应急指挥部及时通过电视、广播、报纸、互联网、手机短信、当面告知等渠道或方式向本行政区域公众发布预警信息,并上报市人民政府。较大突发环境事件预警信息由市环境应急指挥部办公室根据突发环境事件隐患或信息的分析评估,初步判定预警级别,市人民政府直接发布或授权市环境应急指挥部及时通过电视、广播、报纸、互联网、手机短信、当面告知等渠道或方式向本行政区域公众发布预警信息,并上报省人民政府。重大及以上突发环境事件预警信息由市人民政府上报省人民政府,省人民政府直接发布或授权相应的部门发布。其他任何组织和个人不得向社会发布预警信息。

3.2.4预警行动

当发布一般及以上突发环境事件预警时,采取以下措施:

(1)分析研判。当发生一般及以上突发环境事件预警时,县环境应急指挥部启动本预案,组织环境应急专家对预警信息进行分析研判,预测发生突发环境事件的影响范围和危害程度。

(2)防范处置。迅速采取有效处置措施,控制事件苗头,做好应急防范。在涉险区域设置注意事项提示或事件危害警告标志,利用各种渠道增加宣传频次,告知公众避险和减轻危害的常识、需采取必要的健康防护措施。可能威胁饮用水安全时,要及时启动饮用水水源地应急预案,做好启用备用水源的准备工作。

(3)应急准备。提前疏散、转移可能受到危害的人员,并进行妥善安置。布置应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态,动员后备人员做好参加应急救援和处置工作准备,并调集应急所需物资和设备,做好应急保障工作。对可能导致突发环境事件发生的相关企业事业单位和其他生产经营者加强环境监管。

(4)舆论引导。及时准确发布事态最新情况,公布咨询电话,组织专家解读。加强相关舆情监测,做好舆论引导工作。

3.2.5预警级别的调整和解除

县环境应急指挥部应当根据事态发展情况和采取措施后的效果适时向县人民政府提出调整预警级别和解除预警建议。当判断不可能发生突发环境事件或者危险已经被消除时,由县人民政府宣布解除预警,适时终止相关措施。

4信息报告

4.1信息接报

市生态环境局惠来分局接到突发环境事件信息报告或监测到相关信息后,接报人员应记录好事件发生的时间、地点、污染物、人员伤害、联系人及电话等情况,立即进行核实,并向县环境应急指挥部报告。

4.2信息报告

突发环境事件发生后,涉事企业事业单位或其他生产经营者必须采取应对措施,并立即向各镇人民政府(场)或市生态环境惠来分局报告,同时通报可能受到污染危害的单位和居民。因生产安全事故、危险货物运输事故导致突发环境事件的,县应急管理局、县公安局、县交通运输局等部门或者其他负有安全监管职责的部门接报后要及时通报市生态环境局惠来分局。市生态环境局惠来分局应通过互联网信息监测、环境污染举报热线等渠道,加强对突发环境事件的信息收集,及时掌握突发环境事件发生情况。其他单位在大气、水体、土壤监测过程中获得环境污染事件信息的,或发现突发事件有可能产生次生、衍生突发环境事件时,应及时将信息通报给市生态环境局惠来分局。

镇(场)接到突发环境事件信息报告后,要立即报告县环境应急指挥部办公室。

市生态环境局惠来分局接到突发环境事件信息报告或监测到相关信息后,应当立即进行核实,初步认定突发环境事件的性质和类别,按照国家、省、市突发事件信息报告有关规定的时限、程序和要求向市生态环境局和县人民政府报告,并通报同级其他相关部门。突发环境事件已经或者涉及相邻行政区域的,县人民政府或市生态环境局惠来分局应当及时通报相邻行政区域同级人民政府或生态环境主管部门。

按照《突发环境事件信息报告办法》及有关规定,对初步认定为一般或较大突发环境事件的,市生态环境惠来分局应当在四小时内向县人民政府、市生态环境局报告事件信息;对初步认定为重大或者特别重大突发环境事件的,市生态环境局惠来分局应当在两小时内向县人民政府、市生态环境局报告。

发生下列一时无法判明等级的突发环境事件,应当按照重大或者特别重大突发环境事件的报告程序分别上报:

(1)对饮用水水源保护区造成或者可能造成影响的;

(2)涉及居民聚居区、学校、医院等敏感区域和敏感人群的;

(3)涉及重金属或者类金属污染的;

(4)有可能产生跨省影响的;

(5)因环境污染引发群体性事件,或者社会影响较大的。

4.3报告形式

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告。初报在发现或者得知突发环境事件后首次上报;续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报;处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。

初报应当报告突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、饮用水水源地等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况,并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

续报应当在初报的基础上,报告有关处置进展情况。

处理结果报告应当在初报和续报的基础上,报告处理突发环境事件的措施、过程和结果,突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

5应急响应

5.1响应启动

根据突发环境事件及其引发的次生、衍生灾害的严重程度、影响范围和发展态势等,突发环境事件应急响应级别分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级四个等级。

(1)Ⅰ、Ⅱ级响应

初判发生特别重大、重大突发环境事件时,县环境应急指挥部立即组织指挥部成员和专家分析研判,对突发环境事件影响及其发展趋势进行综合评估,组织开展先期处置工作。上级突发环境事件应急指挥部启动Ⅰ级或Ⅱ级应急响应后,在省、市人民政府和省、市突发环境事件应急指挥部的统一领导和指挥下,做好应急处置工作。

(2)Ⅲ级响应

初判发生较大突发环境事件时,县环境应急指挥部立即组织指挥部成员和专家分析研判,对突发环境事件影响及其发展趋势进行综合评估,组织开展先期处置工作。市人民政府、市突发环境事件应急指挥部启动Ⅲ级应急响应后,在市人民政府、市突发环境事件应急指挥部的统一领导和指挥下,做好应急处置工作。

(4)Ⅳ级响应

初判发生一般突发环境事件时,县环境应急指挥部立即组织各单位成员和专家分析研判,对突发环境事件影响及其发展趋势进行综合评估,由县环境应急指挥部总指挥决定启动Ⅳ级响应,向各有关单位及可能涉及的镇人民政府(场)发布启动相关应急程序的命令。

县环境应急指挥部及时启动突发环境事件应急预案,总指挥或者总指挥指派副总指挥率领县现场应急工作组赶赴现场组织应急救援,必要时向市指挥部提出调集周边县(市、区)专业应急力量实施增援的请求。

事件发生后,县环境应急指挥部办公室以及突发环境事件所在地的镇人民政府(场)实行24小时专人值班,随时掌握事件进展情况,向县环境应急指挥部报告。

及时向可能涉及的相邻县(市、区)通报情况。

根据事件的发展,适时向公众通报事件处置。

突发环境事件发生在易造成重大影响的地区或重要时段时,可适当提高响应级别。应急响应启动后,可视事件损失情况及其发展趋势调整响应级别,避免响应不足或响应过度。

5.2响应措施

5.2.1先期处置

突发环境事件发生后,涉事企业事业单位或其他生产经营者要立即组织力量进行先期处置,应当立即停止生产作业,启动本单位突发环境事件应急预案,根据事件严重程度和污染物性质,采取必要的关闭、停产、封堵、围挡、喷淋、转移等措施,迅速切断和控制污染源,防止污染蔓延扩散。做好有毒有害物质和消防废水、废液等收集、清理和安全处置工作。当涉事企业事业单位或其他生产经营者不明时,由市生态环境局惠来分局组织对污染来源开展调查,查明涉事单位,确定污染物种类和污染范围,切断污染源。

县环境应急指挥部组织现场工作组迅速实施先期处置,对于发生非正常排污或有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件,尽快查找污染源或泄漏源,通过关闭、封堵、收集、转移等措施,切断污染源或泄漏源;对于道路交通运输过程中发生的流动源突发环境事件,可启动路面系统中建设的导流槽、应急池,或通过紧急设置围堰、闸坝、围油栏等对污染物进行封堵和收集。

5.2.2专家研判

专家咨询组对事件信息进行综合分析和研判,由专家判别事件等级、预警级别、应急响应等级,向县环境应急指挥部提出应急处置建议。

5.2.3指挥和协调

突发环境事件发生后,应急处置工作根据《广东省突发事件现场指挥官工作规范(试行)》,实行现场指挥官制度。启动Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级响应后,县环境应急指挥部在省和市应急指挥部的统一领导和指挥下,按照预案组织相关应急救援力量实施应急救援。

启动Ⅳ级响应后,县环境应急指挥部统一领导和指挥协调应急处置工作。县环境应急指挥部办公室根据环境事件的情况,协调有关部门及其应急机构、救援队伍参与应急救援。相关机构按照各自应急预案提供增援或者保障,有关应急队伍在现场指挥部统一指挥下,密切配合,共同实施救援和采取紧急处理行动。

有关单位要充分利用信息化技术和手段,及时、主动向县环境应急指挥部提供应急救援有关的基础资料,供县环境应急指挥部研究救援和处置方案时参考。

5.2.4现场处置

县现场应急工作组负责组织制定并实施污染处置工作方案,主要针对水环境污染事件、大气环境污染事件、危化品交通运输事故引发环境污染事件、固体废物环境污染事件、土壤环境污染事件共计5类情景分别制定了现场处置措施(具体内容详见《惠来县突发环境事件应急操作手册》相关章节内容),现场应急工作组必要时协调社会应急处置机构联合开展现场处置工作。

5.2.5转移安置人员

根据突发环境事件影响及事发当地的气象、地理环境、人员密集度等,研判是否需要转移安置人员。建立现场警戒区、交通管制区域和重点防护区域,确定受威胁人员疏散的方式和途径,有组织、有秩序地及时疏散转移受威胁人员和可能受影响地区居民。妥善做好转移人员安置工作,确保有饭吃、有水喝、有衣穿、有住处和必要医疗条件。

5.2.6医学救援

迅速组织当地医疗资源和力量,对伤病员进行诊断治疗,根据需要及时、安全地将重症伤病员转运到有条件的医疗机构救治。指导和协助开展受污染人员的去污洗消工作,提出保护公众健康的措施建议。视情况增派医疗卫生专家和卫生应急队伍、调配医药物资,支持事发地医学救援工作。做好受影响人员的心理援助工作。

5.2.7应急监测

接到有关指令后,应急监测组立即赶赴现场,根据突发环境事件污染物的性质、扩散速度和事件发生地的气象、水文和地域特点,按照《地表水和污水监测技术规范》(HJT91-2002)、《地下水环境监测技术规范》(HJT164-2004)、《土壤环境监测技术规范》(HJT166-2004)、《场地环境监测技术导则》(HJ25.2-2014)、《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ589-2010)等文件要求制定环境应急监测方案,确定监测项目、范围和布点,调配应急监测设备、车辆,开展采样和监测,确定污染物扩散的范围和浓度。根据监测结果,综合分析突发环境事件污染变化趋势,并通过专家咨询或讨论的方式,预测并报告突发环境事件的发展状况、污染物的变化情况,为突发环境事件应急决策提供技术支撑。

(1)监测范围和布点

1)突发性地表水环境应急监测:现场监测采样以事故发生地点及其附近为主,根据现场情况布点采样和确定采样频次。对江河的监测应在事故发生地及其下游布点,同时在事故发生地上游一定距离布设对照断面(点):如江河水流的流速很小或基本静止,可根据污染物的特性在不同水层采样;在事故影响区域内饮用水取水口和农灌区取水口处必须设置采样断面(点)。对湖(库)的采样点布设应以事故发生地为中心,按水流方向在一定间隔的扇形或圆形布点,并根据污染物的特性在不同水层采样,根据水流流向在其上游适当距离布设对照断面(点);必要时,在湖(库)出水口和饮用水取水口处设置采样断面(点)。

2)突发性地下水环境应急监测:对地下水的监测应以事故地点为中心,根据地下水流向采用网格法或者辐射法布设监测井采样,同时视地下水主要补给水源,在垂直于地下水的上方向,设置对照监测井采样;在以地下水为饮用水源的取水处必须设置采样点。

3)大气环境应急监测:对大气的监测应以事故地点为中心,在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点,并根据污染物的特性在不同高度采样,同时在事故点的上风向适当位置布设对照点;在可能受污染影响的居民住宅区或人群活动区等敏感点必须设置采样点,采样过程中应注意风向变化,及时调整采样点位置。

4)土壤环境应急监测:对土壤的监测应以事故地点为中心,按一定间隔的圆形布点采样,并根据污染物的特性在不同深度采样,同时采集对照样品,必要时在事故地附近采集作物样品。

(2)监测项目

1)地表水:水温、pH、溶解氧、高锰酸钾指数、化学需氧量、BOD、氨氮、总氮、总磷、氨氮、铜、锌、氟化物、铁、锰、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物和粪大肠菌群。参照地区污染物的特性,适当增加有关项目。

2)饮用水源地(含井水):水温、pH、溶解氧、高锰酸钾指数、悬浮物、化学需氧量、BOD、氨氮、总氮、总磷、氨氮、铜、锌、氟化物、铁、锰、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、硫酸盐、氯化物、粪大肠菌群,参照地区污染物的特性,适当增加有关项目。

3)地下水:pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、HCO-、CO2-、NO3-、Cl-、SO42-、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、铁、锰、铜、砷、铬(六价)、铅、汞、镉、耗氧量、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、氟化物、硫化物、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯,参照地区污染物的特性,适当增加有关项目。

4)土壤常规监测:pH、阳离子交换量、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍、六六六、滴滴涕等,参照地区污染物的特性,适当增加有关项目。

5)大气监测:视污染物种类确定。

5.2.8市场监管和调控

密切关注受事件影响地区市场供应情况及公众反应,加强对重要生活必需品等商品的市场监管和调控。禁止或限制受污染食品和饮用水的生产、加工、流通和食用,防范因突发环境事件造成的集体中毒等。

5.2.9维护社会稳定

加强受影响地区社会治安管理,严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌、哄抢救灾物资等违法犯罪行为;加强转移人员安置点、救灾物资存放点等重点地区治安管控;做好受影响人员与涉事单位、各有关部门矛盾纠纷化解和法律服务工作,防止出现群体性事件,维护社会稳定。

5.2.10社会动员

县环境应急指挥部有关成员单位要按照突发环境事件的性质、危害程度和范围,广泛调动社会力量参加突发环境事件处置,紧急情况下可依法征用、调用车辆、物资、人员等。突发环境事件发生后,应急指挥部组织各方面力量开展应急处置工作,组织基层单位和人员开展自救、互救。鼓励公民、法人和其他组织按照《中华人民共和国公益事业捐赠法》等有关法律法规的规定进行捐赠和援助。审计、监察部门对捐赠资金与物资使用情况进行审计和监督。

5.3响应终止

当突发环境事件的条件已经排除、污染物质已降至规定限值以内或所造成的危害基本消除的情况下,由宣布启动应急响应的单位决定降低应急响应级别或终止应急响应。

6 后期工作

6.1损害评估

突发环境事件应急响应终止后,履行统一领导职责的人民政府要及时组织开展环境污染损害评估,及时查明突发环境事件的发生经过和原因,总结突发环境事件应急处置工作的经验教训,并将评估结果向社会公布。评估结论应作为事件调查处理、损害赔偿、生态环境修复的依据。突发环境事件损害评估方法按照生态环境部的相关规定执行。

6.2事件调查

(1)突发环境事件终止后,参与应急工作的单位或现场工作组要及时总结应急工作情况,报送县环境应急指挥部。县环境应急指挥部在汇总相关情况的基础上总结事件经验教训,对事件发生过程、应急救援处置情况、经验教训、事件启示进行综合分析,形成总结报告;

(2)县环境应急指挥部组织有关人员对启动本预案应急响应的突发环境事件应急过程进行评估,包括现场调查处理情况、所采取措施的效果评价、应急处理过程中存在的问题和取得的经验等,并根据评估情况,及时修订预案;

(3)发生较大及以上突发环境事件,县环境应急指挥部配合上级组织调查,对突发环境事件发生的原因、性质、责任等开展调查处理,并向上级组织报告调查处理情况。

6.3善后处置

突发环境事件应急工作结束后,县人民政府要及时组织制定补助、补偿、抚慰、抚恤、安置和环境恢复等善后工作方案并组织实施,并要求市生态环境局惠来分局继续实施环境监测、污染治理等应急措施,防止造成次生、衍生环境污染。

县相关部门要按照《广东省突发事件应对条例》及时返还被征用的财产;财产被征用或征用后毁损、灭失的,实施征用的要按照国家、省、市的有关规定给予补偿。保险机构要及时开展相关理赔工作。

7 信息发布

县委宣传部指导相关部门通过发布新闻稿、接受记者采访、举行新闻发布会,组织专家解读等方式,借助电视、广播、报纸、互联网等多种途径,主动、及时、准确、客观向社会发布突发环境事件和应对工作信息,回应社会关切,澄清不实信息,正确社会舆论。信息发布内容主要包括:事件原因、污染程度、影响范围、应对措施、需要公众配合采取的措施、公众防范常识和事件调查处理进展情况等。

8 应急保障

8.1队伍保障

市生态环境局惠来分局要不断加强环境应急管理队伍、应急救援队伍和技术支撑队伍建设,组建一支训练有素、业务熟悉、召之即来、来之能战的高素质环境应急处置、应急监测队伍,并形成应急网络,确保在事件发生时,能迅速控制污染、减少危害,确保环境和公众安全。同时依托大型企业以及社会化专业环境应急救援机构的应急救援力量,组建惠来县突发环境事件应急综合性救援队伍;探索通过市场化方式,委托当地有应急处置能力的环保技术单位承担突发环境事件应急技术处置。加强环境应急专家队伍管理,建立完善各相关领域的环境应急专家库并定期更新,优化相关咨询机制和管理程序,及时为突发环境事件应急工作提供技术与决策支持。加强应急队伍相关知识、技能的培训,定期组织应急演练,强化部门间应急联动机制建设,提高突发环境事件快速响应及应急处置能力。

8.2资金保障

突发环境事件应急处置所需经费首先由事件责任单位承担。有关部门根据突发环境事件应急需要,提出项目支出预算报县人民政府审批后执行。

8.3物资保障

加强危险化学品、各类常规和特殊污染物检验、鉴定和监测设备建设;增加应急处置相关装备和物资的储备,鼓励支持社会化应急物资储备,保障应急物资、生活必需品的生产和供给。

8.4交通保障

县交通运输局等部门要健全公路、铁路、水路、航道等紧急运输保障体系,负责组织提供应急响应所需的交通运输保障。县公安局要加强应急交通管理,保障运送伤病员、应急救援人员、物资、装备、器材车辆的优先通行。

8.5通信保障

县通信部门要建立健全突发环境事件应急通讯保障体系,确保应急期间通信联络和信息传递需要。

市生态环境局惠来分局和指挥部其他成员单位要建立健全全天候值班值守制度,确保值班电话24小时保持通讯畅通。充分发挥信息网络系统的作用,确保应急信息上传下达及时,能够统一准确调动有关人员、物资迅速到位。

8.6技术保障

市生态环境局惠来分局应加强突发环境事件的预防预警和应急处置的技术研究,建立科学的环境应急指挥决策体系;健全突发环境事件应急专家信息库,与相关单位建立技术协作网络,提供专业技术支撑。

8.7安全保障

县环境应急指挥部应当制定或建立应急避险场所,完善紧急疏散管理制度,确保紧急情况下周边人群安全、有序的疏散。后勤保障组应当保障现场工作小组成员做好必要的防护措施,保障应急监测人员、现场处置人员及相关人员的安全。

8.8气象服务保障

县气象局负责提供有关的气象监测预报,防止和预防极端气候条件对应急工作造成不良影响,必要时对突发环境事件区域进行加密气象监测。

9 监督管理

9.1演练

市生态环境局惠来分局负责制定本预案应急演练方案,定期组织开展应急演练工作。

9.2宣传

县委宣传部指导有关部门结合每年的世界环境日和环境安全教育月等活动,利用广播、电视、报纸、互联网等手段,广泛开展突发环境事件应急的法律法规、政策和预防、避险、自救、互救和应急处置知识的宣传,普及突发环境事件预防和应急救援基本知识,增强公众的防范意识和相关心理准备,提高公众的自救、互救能力。

9.3培训

县环境应急指挥部要根据职责组织开展环境应急管理教育培训工作,加强环境应急管理知识培训和突发环境事件预防以及应急救助等方面的教育;加强对环境应急从业人员的培训,提升环境应急能力。

10 责任与奖励

10.1奖励

在突发环境事件应急工作中,有下列事迹之一的单位、个人及专家,应依据有关规定给予奖励:

(1)完成突发环境事件应急处置任务,成绩显著的;

(2)在突发环境事件应急处置中,使人民群众的生命财产免受或者减少损失的;

(3)对突发环境事件应急工作提出重大建议,实施效果显著的;

(4)有其他特殊贡献的。

10.2责任

在突发环境事件应急工作中,有下列行为之一的,按照有关法律和规定,对有关责任人员视情节和危害后果,由其所在单位或者上级机关给予处分;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任:

(1)未认真履行环保法律、法规规定的义务,引发突发环境事件的;

(2)未按照规定制定突发环境事件应急预案,拒绝承担突发环境事件应急准备义务的;

(3)未按规定报告、通报突发环境事件真实情况的;

(4)拒不执行突发环境事件应急预案,不服从命令和指挥,或者在事件应急响应时临阵脱逃的;

(5)盗窃、贪污、挪用突发环境事件应急工作资金、装备和物资的;

(6)阻碍突发环境事件应急工作人员依法执行公务或者进行破坏活动的;

(7)散布谣言、扰乱社会秩序的;

(8)对突发环境事件应急工作造成其他危害的。

11 附则

(1)本预案由县人民政府负责组织修订并解释。

(2)各有关单位、群众自治组织、企业单位等按照本预案的规定履行职责,并制定、完善相应的应急预案。

(3)本预案自印发之日起实施。

(4)术语及定义

1)突发环境事件:是指由于污染物排放或者自然灾害、生产安全事故等因素,导致污染物或者放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质,突然造成或者可能造成环境质量下降,危及公众身体健康和财产安全,或者造成生态环境破坏,或者造成重大社会影响,需要采取紧急措施予以应对的事件。

2)环境应急:针对可能或已经发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动,以避免事件发生或减轻事件后果的状态,也称为紧急状态;同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

3)泄漏处理:泄漏处理是指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当,避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

4)应急监测:环境应急情况下,为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

5)应急响应:指环境污染事故发生后,有关组织或人员采取的应急行动。

6)应急救援:指环境污染事故发生时,采取的消除、减少事故危害和防止事故恶化,最大限度降低事故损失的措施。

12 突发环境事件分级标准

12.1特别重大突发环境事件

凡符合下列情形之一的,为特别重大突发环境事件:

(1)因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的;

(2)因环境污染疏散、转移人员5万人以上的;

(3)因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的;

(4)因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的;

(5)因环境污染造成地级以上市集中式饮用水水源地取水中断的;

(6)Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的;放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的;放射性物质泄漏,造成大范围辐射污染后果的。

12.2重大突发环境事件

凡符合下列情况之一的,为重大突发环境事件:

(1)因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的;

(2)因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的;

(3)因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的;

(4)因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的;

(5)因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的;

(6)Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的;放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的;放射性物质泄漏,造成较大范围辐射污染后果的;

(7)造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

12.3较大突发环境事件

凡符合下列情形之一的,为较大突发环境事件:

(1)因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的;

(2)因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的;

(3)因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的;

(4)因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的;

(5)因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的;

(6)Ⅲ类放射源丢失、被盗的,放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的;放射性物质泄漏,造成小范围辐射污染后果的;

(7)造成跨地级以上市行政区域影响的突发环境事件。

12.4一般突发环境事件

凡符合下列情形之一的,为一般突发环境事件:

(1)因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的;

(2)因环境污染疏散、转移人员5000人以下的;

(3)因环境污染造成直接经济损失500万元以下的;

(4)因环境污染造成跨县级行政区域纠纷,引起一般性群体影响的;

(5)Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的,放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的;放射性物质泄漏,造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的;铀矿冶、伴生矿超标排放,造成环境辐射污染后果的;

(6)对环境造成一定影响,尚未达到较大突发环境事件级别的。

上述分级标准有关数量的表述中,“以上”含本数,“以下”不含本数,事件分级依据引自《国家突发环境事件应急预案》相应内容。

附件:惠来县突发环境事件应急操作手册

附件

惠来县突发环境事件应急操作手册

一、突发环境分级标准

级别 | 预警分级 | 事件分级标准 |

特别重大突发环境事件 | 红色 | 1.因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的; 2.因环境污染疏散、转移人员5万人以上的; 3.因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的; 4.因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的; 5.因环境污染造成地级以上市集中式饮用水水源地取水中断的; 6.Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的;放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的;放射性物质泄漏,造成大范围辐射污染后果的。 |

重大突发环境事件 | 橙色 | 1.因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的; 2.因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的; 3.因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的; 4.因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的; 5.因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的; 6.Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的;放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的;放射性物质泄漏,造成较大范围辐射污染后果的; 7.造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。 |

较大突发环境事件 | 黄色 | 1.因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的; 2.因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的; 3.因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的; 4.因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的; 5.因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的; 6.Ⅲ类放射源丢失、被盗的,放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的;放射性物质泄漏,造成小范围辐射污染后果的; 7.造成跨地级以上市行政区域影响的突发环境事件。 |

一般突发环境事件 | 蓝色 | 1.因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的; 2.因环境污染疏散、转移人员5000人以下的; 3.因环境污染造成直接经济损失500万元以下的; 4.因环境污染造成跨县级行政区域纠纷,引起一般性群体影响的; 5.Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的,放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的;放射性物质泄漏,造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的;铀矿冶、伴生矿超标排放,造成环境辐射污染后果的; 6.对环境造成一定影响,尚未达到较大突发环境事件级别的。 |

二、应急组织指挥体系及职责

全县突发环境事件应急组织体系由县突发环境事件应急指挥部(简称“县环境应急指挥部”)、县突发环境事件应急指挥部办公室(简称“县环境应急指挥部办公室”)、县现场指挥部、县现场应急工作组组成。

2.1县环境应急指挥部

成立惠来县突发环境事件应急指挥部,为县人民政府处置本行政区域内各类突发环境事件应对工作,以及本县行政区域外发生的可能影响辖区环境的突发环境事件应对工作。由分管生态环境工作的副县长担任组长,县政府办公室协调线条工作副主任、市生态环境局惠来分局局长、县应急管理局局长担任副组长,其他相关单位及各镇(场)负责同志作为成员。

县环境应急指挥部相关单位在环境应急管理和突发环境事件处置过程中的职责见表1。

表1应急指挥部相关单位环境应急职责分工表

序号 | 相关部门(单位) | 环境应急职责分工 |

1 | 市生态环境局惠来分局 | 负责制制定修订县突发环境事件应急预案;会同有关部门建立健全突发环境事件应急联动机制;负责牵头协调较大环境事件的调查处理,开展预防预警、应急监测、应急处置、调查评估等工作;负责县环境应急专家库的设立和管理,组织开展应急演练、人员培训和宣传教育等工作。 |

2 | 县应急管理局 | 协调指导各地、各部门处置安全生产类、自然灾害类突发环境事件相关工作;依法指导、监督有关生产经营单位安全生产情况;在职责范围内指导、监督生产安全事故隐患排查治理工作;依法组织、指导或参与生产安全事故调查处理;协调消防等专业应急救援队伍做好事故现场救援工作;推动应急避护场所建设,妥善安置受灾群众,协助开展灾后恢复重建。 |

3 | 县纪委监委 | 加强监督执纪问责,对各镇(场)党委、政府,行业监管部门履职情况开展监督检查,依规依纪依法开展追责问责工作,向有关部门提出监察建议,及时督促整改落实。 |

4 | 县委宣传部 | 指导做好突发环境事件相关宣传报道工作;会同处置部门做好新闻发布的组织协调和舆情监控引导。 |

5 | 县委网信办 | 协调指导突发环境事件相关网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作;组织协调开展网络舆情生态治理,处理和封堵网上有害信息,依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。 |

6 | 县发展改革局 | 负责将全县环境应急救援体系建设纳入县国民经济与社会发展规划;协调环境应急有关项目建设及投资安排;组织实施生活必需品、粮食等重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理;组织协调全县煤炭、电力、油品和重点应急物资管理、运输有关工作;负责救灾捐赠物资的接收、管理和存放工作。 |

7 | 县公安局 | 负责指导做好危险化学物品贮存、运输管理工作;指导人员疏散和事故现场警戒工作,做好事故现场区域周边道路的交通管制;维护事发地治安秩序和社会稳定;参与事故调查处理。 |

8 | 县司法局 | 负责将突发环境事件应急知识纳入公民普法的重要内容;指导监督有关责任部门落实“谁执法谁普法”普法责任制,宣传相关法律知识 |

9 | 县财政局 | 保障应对环境应急所需的资金,对应急资金的安排、使用、管理进行监督。 |

10 | 县住房城乡建设局 | 负责指导与协调人防工程建设。 |

11 | 县交通运输局 | 负责制定应急运输保障制度、应急处置人员优先通行制度,研究制定应急物资储备运输方案;参与因公路交通事故引发的突发环境事件应急处置。 |

12 | 县水利局 | 配合做好突发水环境污染事件的调查和应急处置工作;负责监测并发布相关水文信息;协调、实施相应江河湖库及跨流域环境应急水量调度;参与县内流域水环境事件、影响供水安全的突发环境事件应急处置工作。 |

13 | 县农业农村局 | 配合对突发环境事件造成的农业资源损害进行评估,并向责任者提出损害赔偿要求,开展生态修复;负责渔港水域内非军事船舶和渔港水域外渔业船舶污染事件的应急处置和调查处理工作 |

14 | 县工业和信息化局 | 负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。 |

15 | 县文广旅游体育局 | 负责配合县委宣传部组织落实突发环境事件宣传任务,指导、协调我县新闻媒体机构,组织开展环境应急安全教育;配合相关主管部门开展涉突发环境事件舆情分析研判,做好突发环境事件相关信息发布和舆论宣传。 |

16 | 县卫生健康局 | 负责突发公共卫生事件监测和风险评估,组织、指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 |

17 | 县市场监管局 | 依法监督检查特种设备安全法律法规执行情况,对特种设备实施安全监察,参与事件调查处理;负责做好应急处置中食品、药品和医疗器械质量监管,保障食品药械安全工作;开展居民生活必需品价格监督检查工作。 |

18 | 县自然资源局 | 负责组织对突发环境事件造成的林业资源损害进行评估。 |

19 | 县科技局 | 负责对地震震情和灾情进行通报。 |

20 | 县气象局 | 负责提供有关的气象监测预报,必要时对突发环境事件区域进行加密气象监测,提供现场气象预报服务信息并适时开展人工影响天气作业。 |

21 | 惠来海事处 | 负责所辖港区水域内非军事船舶和港区水域外非渔业、非军事船舶污染水域事件的应急处置和调查处理工作。 |

22 | 惠来供电局 | 负责组织辖区内应急电力保障工作。 |

23 | 电信惠来分公司、移动惠来分公司、联通惠来分公司 | 负责组织协调应急通信保障。 |

24 | 县自来水公司 | 负责组织协调好事故抢险过程自来水供应。 |

25 | 各镇人民政府(场) | 负责本区域突发环境事件应急救援善后处理处置等工作。 |

2.2县环境应急指挥部办公室

县环境应急指挥部办公室设在市生态环境局惠来分局,由市生态环境局惠来分局局长担任办公室主任。

县环境应急指挥部办公室作为负责全县环境应急管理工作的日常办事机构,其主要职责为:

(1)根据县环境应急指挥部的决定,组织实施启动、变更或终止突发环境事件应急响应;

(2)贯彻落实县环境应急指挥部的各项工作部署,汇总分析工作信息,及时上报重要信息;

(3)委托相关单位组织开展本县突发环境事件风险隐患排查、整改工作;

(4)配合有关部门承担本县突发环境事件信息发布工作;

(5)建立和完善环境应急预警机制,参与协调修订县突发环境事件应急预案,参与协调县各相关部门制定、修订与突发环境事件相关的应急预案;

(6)组织协调突发环境事件相关的宣传教育、培训和演练;

(7)办理县环境应急指挥部交办的其他事项。

2.3县现场指挥部

发生或可能发生一般以上突发环境事件,县环境应急指挥部根据突发环境事件应急处置的需要成立现场指挥部并任命现场指挥长。指挥长负责现场责任范围内的组织指挥工作。当市人民政府成立现场指挥部和现场工作组时,县人民政府应急人员服从市人民政府的统一安排,协助市人民政府开展应急处置工作。参与现场处置的有关单位和人员应服从现场级别最高指挥部的统一指挥,在上级指挥赶赴应急救援现场前,由现场最高级别行政领导指挥顺延替代。

现场指挥部主要职责:负责决定现场应急处置方案,指挥、调度现场处置力量,统筹调配现场应急救援物资(包括应急装备、设备等),协调有关单位参与现场应急处置,协调增派处置力量及增加救援物资,决定依法实施应急征用,提请县人民政府或者县环境应急指挥部协调解决现场处置无法协调解决的问题和困难,及时、准确向县环境应急指挥部报告现场处置动态并提出工作建议等。

2.4县现场应急工作组

县现场应急工作组下设8个应急工作组,具体为综合协调组、应急监测组、专家咨询组、污染处置组、医疗救治组、后勤保障组、舆情信息组及社会稳定组。各工作组职责及分工见表2。

表2现场工作组职责分工

编号 | 现场 工作组 | 组长 | 牵头 部门 | 协助部门(人员) | 主要职责 |

1 | 综合协调组 | 市生态环境局惠来分局分管领导或指定专人 | 市生态环境局惠来分局 | 县委宣传部、县委网信办、县发展改革局、县工业和信息化局、县公安局、县交通运输局、县文广旅游体育局、县卫生健康局、县应急管理局、县市场监督局、市生态环境局惠来分局、事件发生地所在镇人民政府(场)等相关单位。 | 负责协调各部门开展环境应急工作。 |

2 | 应急监测组 | 市生态环境局惠来分局分管领导或指定专人 | 市生态环境局惠来分局 | 市生态环境局惠来分局、县自然资源局、县水利局、县农业农村局、县气象局、惠来海事处等。 | 根据突发环境事件的污染物种类、性质以及当地气象、自然、社会环境状况等,明确相应的应急监测方案及监测方法;确定污染物扩散范围,明确监测的布点和频次,做好大气、水体、土壤等应急监测,为突发环境事件应急决策提供依据。 |

3 | 专家咨询组 | 市生态环境局分管领导或指定专人 | 市生态环境局惠来分局 | 市生态环境局惠来分局牵头组织建立县级环境应急专家队伍,不断完善相关咨询机制,在突发环境事件应对处置阶段,根据时间情景和具体情况组织相关专家成立突发环境事件应急专家组。 | 为县环境应急指挥部应急决策提供专业咨询和技术支持;对事发现场信息进行综合分析和研究,综合评估突发环境事件,预测其发展趋势,提出启动和终止应急预案的建议、应急处置措施和环境安全建议;提出指导、调整和评估应急处理措施建议和意见;参与突发环境事件的总结评估。 |

4 | 污染处置组 | 市生态环境局惠来分局分管领导或指定专人 | 市生态环境局惠来分局 | 市生态环境局惠来分局、县公安局、县自然资源局、县交通运输局、县水利局、县农业农村局、县市场监管局、惠来海事处、事件发生地所在镇人民政府(场)等。 | 负责对事发地周边污染物排放来源进行调查,查清导致农田、水体、土壤环境污染的原因、泄漏物的理化性质及环境污染因子、可能影响到的周边水体、农田及土壤的环境污染情况及浓度扩散变化等;收集汇总相关数据,组织研判、开展事态分析;迅速组织切断污染源,分析污染途径,明确防止污染物扩散的程序;组织采取有效措施,消除或减轻已经造成的污染;明确不同情况下的现场处置人员须采取的个人防护措施;组织建立现场警戒区和交通管制区域,确定重点防护区域,确定受威胁人员疏散的方式和途径,疏散转移受威胁人员至安全紧急避险场所。 |

5 | 医疗救治组 | 县卫生健康局局长或指定专人 | 县卫生健康局 | 县卫生健康局、县市场监管局、市生态环境局惠来分局、事件发生地所在镇人民政府(场)等。 | 组织开展伤、病人员医疗救治、心理辅导;提出保护公众健康的措施建议;禁止或限制受污染食品和饮用水的生产、加工、流通和食用,防范因突发环境事件造成集体中毒等。 |

6 | 后勤保障组 | 县发展改革局局长或指定专人 | 县发展改革局 | 县发展改革局、县工业和信息化局、县公安局、县财政局、县自然资源局、县交通运输局、县农业农村局、县应急管理局、惠来海事处、惠来供电局、电信惠来分公司、移动惠来分公司、联通惠来分公司、县自来水公司、事件发生地所在镇人民政府(场)等。 | 划定现场警戒区和交通管制区域,设置警示标识,清理现场中与救援无关的人员,维护社会治安和道路交通秩序;负责制定实施受影响群众紧急转移和安置工作方案,组织相关部门按照工作方案疏散、转移受影响群众,并做好后续安置工作,保障群众基本生活和资金、物资供应。 |

7 | 舆情信息组 | 县委宣传部分管领导或指定专人 | 县委宣传部 | 县委宣传部、县委网信办、县公安局、县文广旅游体育局、市生态环境局惠来分局、事件发生地所在镇人民政府(场)等。 | 负责确定新闻发言人,主动、及时、准确、客观地向社会发布突发环境事件和应对工作信息,回应社会关切问题,澄清不实信息,正确引导社会舆论。 |

8 | 社会稳定组 | 县公安局局长或指定专人 | 县公安局 | 县公安局、县发展改革局、县工业和信息化局、县市场监管局、市生态环境局惠来分局、事件发生地所在镇人民政府(场)等协助。 | 负责加强受影响地区社会治安管理,严厉打击借机传播谣言社会恐慌、哄抢物资等违法犯罪行为;加强转移人员安置点、救灾物资存放点等重点地区治安管控;做好受影响人员与涉事单位,防止出现群体性事件,维护社会稳定;加强对重要生活必需品等商品的市场监管和调控,打击囤积居奇行为。 |

2.5应急联动机构

建立如下与本预案提出的各类突发环境事件相关的外部机构组成的应急联动机制。

(1)建立企业、镇(场)、县应急联动机制,当事件超出事发镇(场)应急能力时,及时请求县人民政府广泛调动相关部门开展应急资源保障、救援工作;

(2)建立市、县两级应急联动机制,当事件超出县级应急处置能力时,及时请求市人民政府支援;

(3)建立惠来县与相邻的县(区、市)之间的应急联动机制,当事件跨区域或需要相邻县(区、市)支援时,及时报告市人民政府,并请求相邻县(区、市)人民政府应急队伍支援;

(4)建立与当地环保公司、检测公司、救援公司的应急联动机制,广泛调动社会力量,保障事故能得到快速有效的处理处置;

(5)建立各镇(场)之间的应急联动机制,广泛调动地方应急资源,保障事故应急资源的力量。

三、突发环境事件应急处置流程图

四、常见突发环境事件的类型

序号 | 事件 类型 | 易发场所 | 发生原因 | 事故相关污染物 | 可能引发后果 |

1 | 水环境污染事件情景 | (1)靠近流域的具备废水处理设施的企业(如电镀、印染、电厂、化工、陶瓷、水泥等行业);城市生活污水、工业废水处理厂;靠近流域或湖泊等区域的畜禽养殖区域。 | (1)企业发生化学品泄漏、火灾爆炸事故衍生事故废水排入流域;废水处理设施故障或工况异常造成废水未经处理超标排放;因暴雨冲刷导致畜禽养殖区域的污染物进入流域或湖泊。 | (1)pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等。 | 可能引发受纳流域或湖泊水质超标,造成局部湖泊的富营养化现象,破坏水体的水生生态,影响水生生物的生长环境;如污染物扩散区位于水源保护区或取水口,将影响居民的饮用水的供应。 |

(2)龙江流域。 | (2)因自然灾害、人为因素等原因造成的船舶泄漏、沉没。 | (2)石油类。 |

(3)石油加工企业、精细化工企业等。 | (3)石油加工、精细化工等行业企业发生化学品泄漏、火灾爆炸事故衍生化学品或事故废水排入水体中。 | (3)石油类、甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯、乙醚、苯、甲苯等。 |

(4)矿山开采区域、含重金属矿区生产、冶炼企业。 | (4)矿山开采过程或含重金属企业冶炼过程发生含重金属矿渣或废液流入周边水域。 | (4)重金属(主要为镉、汞、砷、铜、铅、锌、镍、铬、六价铬等)。 |

2 | 大气环境污染事件情景 | 煤气、天然气、氯气等气体储存、制造、使用企业及其相关区域;具有较强挥发性的化学品储存、制造、使用企业及其相关区域;企业的废气排放单元。 | 煤气、天然气、氯气管网或储罐发生泄漏造成气体泄漏;挥发性有毒有害气体保管不当引起的泄露排放;企业治污设备故障或工况异常导致废气未经处理超标排放。 | 煤气、天然气、氯气等气体;挥发性有毒有害气体包括HCL、HF、H2S等。 | 气体泄漏扩散不仅会造成空气环境污染,严重还会导致人畜死亡。 |

3 | 危化品交通运输事故引发环境污染事件情景 | 精细化工园区、工业园区或危险化学品储存集聚区等交通运输通道;沿线公路周边的水体及农田区域 | 危险化学品运输车辆发生碰撞、翻车等事故造成化学品泄漏;危险化学品运输车辆管理不到位、危险化学品未按规范保存或人为因素造成运输车辆危险化学品泄漏。 | (1)石油类、甲醇、乙醇、丙酮、苯、甲苯等。 (2)酸碱类化学品(如盐酸、硫酸、氢氟酸、硝酸、氢氧化钠、氢氧化钾等)。 (3)氰化物、氨等。 | 危险化学品泄漏到交通道路周边,会引发土壤环境污染,造成人体身体危害及影响周边动植物生长环境;若危险化学品扩散进入周边水源保护区或取水口,会严重影响居民的饮用水的供应。 |

4 | 固体废物环境污染事件情景 | 储存、加工、处置固体废物的企业;易躲避监管的山区或乡镇农田区域;固体废物转移运输过程。 | 储存、加工、处置固体废物的企业发生火灾、爆炸事故衍生固体废物泄漏排放;固体废物处置不当、非法转移、倾倒。 | 固体废物主要为生活垃圾、一般固体废物及危险废物。一般固体废物主要为炉渣、钢渣、有色金属渣、粉煤灰、煤渣、废石膏、脱硫灰等。危险废物主要为:腐蚀性危险废物、毒性危险废物、易燃性危险废物、反应性危险废物、感染性危险废物等5种,具体危险废物名录详见《国家危险废物名录》(2016年)。 | 固体废物处置不当、非法转移、倾倒会引发土壤环境污染,造成人体身体危害及影响周边动植物生长环境;若固体废物(主要为危险废物)扩散进入周边水源保护区或取水口,会严重影响居民的饮用水的供应。 |

5 | 土壤环境污染事件情景 | 农田灌溉区、易遭到固体废物倾倒的山区或乡镇农田区域;生产、储存化学品企业或工业园区等。 | 违法偷排污水或污水灌溉导致农田大面积土壤污染;交通运输事故或企业安全事故导致土壤环境污染;固体废物处置不当、非法转移、倾倒导致土壤环境污染。 | (1)pH、重金属(主要为镉、汞、砷、铜、铅、锌、镍、铬、六价铬等)、总磷、总钾、土壤全氮等。 (2)酸碱类化学品(如盐酸、硫酸、氢氟酸、硝酸、氢氧化钠、氢氧化钾等)、石油类、甲醇、乙醇、丙酮、苯、甲苯、氰化物、氨等。 | 土壤污染会导致农作物的污染、减产,使污染物在植物体中积累,并通过食物链富集到人体和动物体中,危害人畜健康,引发癌症和其他疾病等。 |

五、常见突发环境事件现场处置措施

序号 | 事故情景 | 可能造成的污染物 | 主要应急处置措施 |

1 | 水环境污染事件 | (1)pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等。 (2)石油类、甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯、乙醚、苯、甲苯等。 (3)重金属(主要为镉、汞、砷、铜、铅、锌、镍、铬、六价铬等)。 | (1)污染源排查组展开调查,查清导致水体环境污染的原因、水体环境污染因子、化学品或含污染的废水进入河流或湖泊的位置、扩散到下游的位置及浓度变化情况等。 (2)市生态环境局惠来分局指导企业或事发地各镇人民政府组织力量进行先期处置,企业或事发地所在镇人民政府(场)应启动相应的突发环境事件应急预案,采取必要的堵漏、围挡、截污等措施,封闭雨水污水排口,修筑围堰,切断和控制污染源,防止污染继续蔓延扩散。 (3)分析研判。专家咨询组组织专家进行分析研判,分析废水排入的河流或湖泊的污染程度,及对下游河流水质造成的污染,根据现场情况制定应急处置、污染清除等应急措施。 (4)邀请具备相应资质的单位开展损害评估,现场指挥部要求各现场工作组做好证据保全,妥善保护事故现场,如需现场清理,应当做好拍照、录像等证据保全工作。 (5)应急监测组前往现场开展应急监测工作。按照《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ589-2010)、《地表水和污水监测技术规范》(HJT91-2002)、《地下水环境监测技术规范》(HJT164-2004)等要求,对事故企业废水排污口、废水进入河流纳污口处、河流纳污口下游、河流下游饮用水取水口、河流下游农灌区取水口处等设置采样点,同时在河流纳污口处上游设置对照断面采样点;对湖(库)的采样点布设应以事故发生地为中心,按水流方向在一定间隔的扇形或圆形布点,并根据污染物的特性在不同水层采样,同时根据水流流向,在其上游适当距离布设对照断面(点)。监测因子结合水质常规监测及企业的事故废水特征污染因子,主要为pH、化学需氧量、氨氮、总磷、石油类、甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯、乙醚、苯、甲苯、重金属(镉、汞、砷、铜、铅、锌、镍、铬、六价铬)等。具体的采样点位及监测因子由现场指挥部结合专家咨询组根据事件具体情况确定。 污染物质进入水体后,随着稀释、扩散和沉降作用,其浓度会逐渐降低。为掌握污染程度、范围及变化趋势,在事故发生后,往往要进行连续的跟踪监测,直至水体环境恢复正常。 (6)对已造成跨地市流域污染或可能造成跨地市流域污染的,应在国家、省级相关应急指挥部门的统一指挥协调下,建立应急队伍通报机制、联合监测制度及联防联控制度,上下游实现同时监测、互交监测结果,同时监控污染物的迁移速率、浓度变化趋势等,为应急处置提供依据。 (7)现场处置组前往现场开展应急处置工作,企业或事发地所在镇人民政府(场)的应急救援队伍应配合现场处置组的工作。根据污染物质的性质,分别采取必要的隔离、吸附、打捞、转移异地处置等方法处置污染物。具体如下: Ⅰ若发生石油类超标,应当投吸油毡、围油栏等应急设施,防止石油类向下游扩散,然后将围住的石油类拖往河岸,采用泵抽取交有资质单位处置; Ⅱ若发生甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯、乙醚、苯、甲苯等环境污染时,其中乙醇、丙酮、乙酸乙酯能溶于水中,可以采取投加活性炭、树脂吸附剂等进行吸附,减少水中乙醇、丙酮、乙酸乙酯的浓度,少范围内可以采用泵抽取交有资质单位处置;乙醚、苯、甲苯不溶于水,且其密度比水轻,可以采用吸油毡、围油栏等应急设施,防止乙醚、苯、甲苯向下游扩散,然后将围住的乙醚、苯、甲苯拖往河岸,采用泵抽取交有资质单位处置。 Ⅲ若发生重金属超标,应当投石灰、苏打灰(Na2CO3)或碳酸氢钠(NaHCO3)等碱性药剂控制水质中的重金属,控制住重金属不扩散并将其沉降;也可以投加重金属吸附剂进行吸附。其余各类污染物所需吸附剂或药剂投加量参考附件八典型污染物应急处置技术。添加水质处置药剂需在专家咨询组认同的情况下,报请现场指挥部同意下实施,但是不得影响河流或湖泊周边的水产养殖。 如采取上述应急措施后,仍不足以遏制事态发展时,应启动水量应急调度方案。由现场处置组调度水体污染上游的水源,缓解水质污染情况,具体调水方案、水量、时间等由现场指挥部结合专家咨询组根据事件具体情况确定,直至污染物彻底清除,水质监测指标合格。 (8)医疗救护。组织开展伤、病人员医疗救治、心理辅导;提出保护公众健康的措施建议;禁止或限制受污染食品和饮用水的生产、加工、流通和食用,防范因突发环境事件造成集体中毒等。 (9)后勤保障工作。划定现场警戒区和交通管制区域,设置警示标识,清理现场中与救援无关的人员,维护社会治安和道路交通秩序;负责制定实施受影响群众紧急转移和安置工作方案,组织相关部门按照工作方案疏散、转移受影响群众,并做好后续安置工作,保障群众基本生活和资金、物资供应。 (10)维护社会稳定。加强受影响地区社会治安管理,严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌、哄抢救灾物资等违法犯罪行为;加强转移人员安置点、救灾物资存放点等重点地区治安管控;做好受影响人员与涉事单位、各有关部门矛盾纠纷化解和法律服务工作,防止出现群体性事件,维护社会稳定。 (11)后期工作。后勤保障组应根据专家咨询组的建议、损害评估报告等相关资料做好环境修复、生态恢复重建工作。市生态环境局惠来分局全面收集有关事故发生的原因,危害及其损失等方面的证据和资料,将事件案件资料、损害评估报告等材料送交检察院追究肇事方相关责任。 |

2 | 大气环境污染事件情景 | 煤气、天然气、氯气等气体;挥发性有毒有害气体包括HCL、HF、H2S等。 | (1)污染源排查组展开调查,查清导致大气环境污染的原因、大气环境污染因子、大气扩散到周边大气环境敏感受体的位置及浓度变化情况等。 (2)市生态环境局惠来分局指导企业或事发地所在镇人民政府(场)组织力量进行先期处置,企业或事发地各镇人民政府(场)应启动相应的突发环境事件应急预案,采取关闭源头气体阀门切断大气污染源的排放,打开气体放空设施排空废气,喷淋消防水降低空气中的大气污染物浓度等措施,防止大气污染继续蔓延扩散。 (3)分析研判。专家咨询组组织专家进行分析研判,分析废气扩散到企业厂界外部或周边环境敏感受体的环境污染程度,根据现场情况制定污染清除、应急监测、人员疏散等应急施措。 (4)邀请具备相应资质的单位开展损害评估,现场指挥部要求各现场工作组做好证据保全,妥善保护事故现场,如需现场清理,应当做好拍照、录像等证据保全工作。 (5)现场处置组前往现场开展应急处置工作,企业或事发地所在镇人民政府(场)的应急救援队伍应配合现场处置组的工作。根据污染物质的性质,分别采取必要的人员疏散等方法处置。具体如下: Ⅰ根据事故污染物类型可对受影响区域内大气环境风险受体(包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位等)发布健康防护警示。 Ⅱ疏散受影响区域内大气环境风险受体的人群,在疏散的路线上安排人员维持秩序,引导人员有序安全疏散至安全紧急避险场所;(若事故发生在夜间,则应开启应急照明灯或使用其他照明设备),保证人员撤离至上风向方位,统计好人数,同时确保应急通道畅通。 (6)应急监测组前往现场开展应急监测工作。按照《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ589-2010)等要求,对大气的监测应以事故地点为中心,在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点,并根据污染物的特性在不同高度采样,同时在事故点的上风向适当位置布设对照点;在可能受污染影响的居民住宅区或人群活动区等敏感点必须设置采样点,采样过程中应注意风向变化,及时调整采样点位置;针对企业大气环境污染应急监测方面,应对大气环境污染的企业周边厂界设置、可能影响到的大气环境风险受体设置监测采样点,监测因子主要为事故废气特征污染因子,主要为煤气(主要为CO)、天然气、氯气、挥发性气体(HCL、H2S)等。具体的采样点位及监测因子由现场指挥部结合专家咨询组根据事件具体情况确定。 (7)医疗救护。组织开展伤、病人员医疗救治、心理辅导;提出保护公众健康的措施建议;禁止或限制受污染食品和饮用水的生产、加工、流通和食用,防范因突发环境事件造成集体中毒等。 (8)后勤保障工作。划定现场警戒区和交通管制区域,设置警示标识,清理现场中与救援无关的人员,加强现场治安管理和安全保卫工作,维护社会治安和道路交通秩序;负责制定实施受影响群众紧急转移和安置工作方案,组织相关部门按照工作方案疏散、转移受影响群众,并做好后续安置工作,保障群众基本生活和资金、物资供应。 (9)维护社会稳定。加强受影响地区社会治安管理,严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌、哄抢救灾物资等违法犯罪行为;加强转移人员安置点、救灾物资存放点等重点地区治安管控;做好受影响人员与涉事单位、各有关部门矛盾纠纷化解和法律服务工作,防止出现群体性事件,维护社会稳定。 (10)后期工作。后勤保障组应根据专家咨询组的建议、损害评估报告等相关资料做好环境恢复工作。市生态环境局惠来分局全面收集有关事故发生的原因,危害及其损失等方面的证据和资料,将事件案件资料、损害评估报告等材料送交检察院追究肇事方相关责任。 |

3 | 危化品交通运输事故引发环境污染事件情景 | (1)石油类、甲醇、乙醇、丙酮、苯、甲苯等; (2)酸碱类化学品(如盐酸、硫酸、氢氟酸、硝酸、氢氧化钠、氢氧化钾等); (3)氰化物、氨等。 | (1)污染源排查组展开调查,查清交通事故位置、事故原因、车辆装载化学品类型、储存量及泄露量。 (2)市生态环境局惠来分局指导涉事车辆、车辆所属企业或事发地所在镇人民政府(场)组织力量进行先期处置,车辆所属企业或事发地所在镇人民政府(场)应启动相应的突发环境事件应急预案,采取必要的堵漏、围挡、截污等措施,切断和控制污染源,防止污染继续蔓延扩散。 (3)分析研判。专家咨询组组织专家进行分析研判,分析危险化学品的理化性质、泄漏量及泄漏后进入的水体、农田情况及可能进一步对环境的影响,根据现场情况制定应急处置、污染清除等应急措施。 (4)后勤保障组应当赶往现场划定现场警戒区和交通管制区域,设置警示标识,清理现场中与救援无关的人员,维护道路交通秩序。 (5)邀请具备相应资质的单位开展损害评估,现场指挥部要求各现场工作组做好证据保全,妥善保护事故现场,如需现场清理,应当做好拍照、录像等证据保全工作。 (6)应急监测组前往现场开展应急监测工作。按照《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ589-2010)、《危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别》(GB5085.1-2007)、《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)等要求,对事故车辆周边、可能流入的农田、水体等设置污染物采样点,同时在事故现在周边明显未被污染的位置设置对照采样点。监测因子结合水体、农田常规监测项目及危险化学品的特征污染因子,主要为石油类、甲醇、乙醇、丙酮、苯、甲苯、酸碱类化学品、氰化物、氨等。具体的采样点位及监测因子由现场指挥部结合专家咨询组及事件具体情况确定。 (7)现场处置组前往现场开展应急处置工作。由应急处置组进行围堤堵截或挖掘沟槽收容泄漏物到安全地点。控制泄漏物后,及时对现场泄漏物进行覆盖、收容、稀释,防止二次事故的发生。对于陆地上液体泄漏物,常用的围堤有环型、直线型、V型等。如果泄漏发生在平地上,则在泄漏点的周围修筑环形堤。泄漏发生在斜坡上,则在泄漏物流动的下方修筑V型堤。泄漏物沿一个方向流动,则在其流动的下方挖掘沟槽。如果泄漏物是四散而流,则在泄漏点周围挖掘环形沟槽;对于水中液体泄漏物,用水泵抽出收集,对于油类可用围油栏和吸油材料收集。对于大型液体泄漏,收容后可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内待进一步处置。必要时可在下游构筑围油栏等拦截、分流受污染水体。 针对不同的泄漏物,应采取的应急处置如下: Ⅰ石油类、丙酮。小量泄漏时,用沙土或其他惰性材料吸收;大量泄漏时,构筑围堰或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低挥发性气体的灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集容器内,回收或运至废物处理场所处置。消防措施:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂为:泡沫、干粉、二氧化碳、沙土。 Ⅱ甲醇、乙醇。泄漏时不直接接触泄漏物,在确保安全情况下进行堵漏。喷水能够减少甲醇、乙醇蒸发,用沙土、干燥石灰混合,然后使用无火花工具收集或运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗,经稀释后的废水收集后运到废水处理系统处理。大量泄漏时,建围堰收容,然后收集、转移、回收或无害化后运至废物处理场所处置。消防措施:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处,喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。灭火剂为:泡沫、二氧化碳、干粉、沙土。 Ⅲ苯、甲苯。发生泄漏时,在确保安全的情况下进行堵漏。可用雾状水扑灭小面积火灾,保持火场旁容器的冷却,驱散蒸汽及溢出的液体,但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用活性炭或其他惰性材料或沙土吸收,然后使用无火花工具收集运至废物处理场所。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,经稀释后运到废水处理系统处理。或在保证安全情况下,就地焚烧。大量泄漏时,建围堰收容,然后收集、转移、回收或无害化后运至废物处理场所处置。灭火剂为:泡沫、二氧化碳、干粉、沙土。 Ⅳ硝酸、硫酸、氢氟酸、盐酸等酸性化学品。小量泄漏时,可将泄漏液收集至可密闭容器中或用沙土、干燥石灰、苏打灰混合后回收,回收物应安全处置。大量泄漏时,应构筑围堰或挖坑收容,用泵转移至槽车内,残余物回收运至废物处理场所。 Ⅴ氢氧化钠、氢氧化钾等碱性化学品。小量泄漏时,用干净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后收集运至废水处理系统处理;大量泄漏时,收集回收或运至废物处理场所。 Ⅵ氰化物。泄漏时应该不能直接接触泄漏物,在确保安全情况下进行堵漏。应当对氰化物进行覆盖,防止挥发或四处扩散,收集回收至废物处理场所。 Ⅶ氨。泄漏时应该不能直接接触泄漏物,在确保安全情况下进行堵漏。作业时所有设备应接地。喷雾状水溶解、稀释漏出气体,防止气体扩散或进入限制性空间。如果液态钢瓶发生泄漏,无法关闭时可浸入水中。高浓度泄漏区,可以喷稀盐酸(对人体无害)进行吸收。消防措施:在确保安全的前提下,将容器移离火场,尽可能远距离灭火或使用水枪或水炮扑救,用大量水冷却容器,直至火灾扑灭。容器突然发出异常声音时应当立即撤离。灭火剂:干粉、二氧化碳、雾状水、抗溶性泡沫。 (8)医疗救护。组织开展伤、病人员医疗救治、心理辅导;提出保护公众健康的措施建议;禁止或限制受污染食品和饮用水的生产、加工、流通和食用,防范因突发环境事件造成集体中毒等。 (9)后勤保障工作。划定现场警戒区和交通管制区域,设置警示标识,清理现场中与救援无关的人员,加强现场治安管理和安全保卫工作,维护社会治安和道路交通秩序;负责制定实施受影响群众紧急转移和安置工作方案,组织相关部门按照工作方案疏散、转移受影响群众,并做好后续安置工作,保障群众基本生活和资金、物资供应。 (10)维护社会稳定。加强受影响地区社会治安管理,严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌、哄抢救灾物资等违法犯罪行为;加强转移人员安置点、救灾物资存放点等重点地区治安管控;做好受影响人员与涉事单位、各有关部门矛盾纠纷化解和法律服务工作,防止出现群体性事件,维护社会稳定。 (11)后期工作。后勤保障组应根据专家咨询组的建议、损害评估报告等相关资料做好环境修复、生态恢复重建工作。市生态环境局惠来分局全面收集有关事故发生的原因,危害及其损失等方面的证据和资料,将事件案件资料、损害评估报告等材料送交检察院追究肇事方相关责任。 |

4 | 固体废物环境污染事件情景 | 固体废物主要为生活垃圾、一般固体废物及危险废物。一般固体废物主要为炉渣、钢渣、有色金属渣、粉煤灰、煤渣、废石膏、脱硫灰等。危险废物主要为:腐蚀性危险废物、毒性危险废物、易燃性危险废物、反应性危险废物、感染性危险废物等5种,具体危险废物名录详见《国家危险废物名录》(2016年)。 | (1)污染源排查组展开调查,查清固体废物转移及倾倒的位置、固体废物类别、毒理性、倾倒量及环境污染范围。 (2)生态环境局惠来分局指导事发地所在镇人民政府(场)组织力量进行先期处置,采取必要的堵漏、围挡、截污等措施,控制住固体废物,避免其渗滤液排入周边水体及农田。 (3)分析研判。专家咨询组组织专家进行分析研判,根据描述情况判定事件级别、预警级别及提出应急处置技术方案建议,上报市生态环境局。 (4)后勤保障组封锁固体废物可能污染的农田或水体等区域,对倾倒的固体废物进行查处和管理,对实施倾倒或非法处置等行为的人员予以控制,并查处涉事相关工具,如运输固体废物的车辆等。 (5)邀请具备相应资质的单位开展损害评估,现场指挥部要求各现场工作组做好证据保全,妥善保护事故现场,如需现场清理,应当做好拍照、录像等证据保全工作。 (6)属性鉴别。委托相关的危险废物鉴别专家,采取现场经验鉴别或通过便携式检测仪鉴别或通过采样进行实验分析,鉴别出固体废物是否属于危险废物。若属于危险废物,则应当鉴别危险废物的理化性质,确定危险废物是否属于腐蚀性、毒性、易燃性、反应性及感染性等一种或多种理化性质。 (7)应急监测。应急监测组依据《工业固体废物采样制样技术规范》(HJ/T20-1998)、《危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别》(GB5085.1-2007)、《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)、《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ589-2010)等要求开展应急监测。根据危险废物的污染物种类、性质以及当地自然、社会环境状况等,明确相应的应急监测方案及方法,确定监测的布点和频次。主要采样点为危险废物泄漏处可能污染到的农田、土壤及水体等范围。根据危险废物的特性、结合土壤常规监测项目、水质常规监测项目、固体废物理化性质等制定具体监测因子,并将监测结果及时上报现场指挥部。 (8)一般固体废物现场污染处置。在一般固体废物堆放处周围修筑环形堤进行围堵,用雾状水喷淋减少恶臭气体扩散,盖以塑料膜避免雨淋,防止渗滤液排入周边水体及管网中,通知相应固体废物处置单位到现场运走处置。一般固体废物应采取密闭运输,控制运输环节二次污染,处置完毕后用雾状水喷淋,并处置残留物,降低环境污染及减少蚊虫滋生风险。应急处置期间设置雨水收集池、防护棚等应急设施。 (9)危险废物现场污染处置。根据泄漏的危险废物腐蚀性、毒性、易燃性、反应性及感染性等化学性质,实施拦截、收集、稀释、中和等措施进行处理,主要分为几类: Ⅰ腐蚀性危险废物处置:应急处置人员应戴防毒面具,穿耐酸碱工作服;用水、砂土扑救,防止危险废物遇水产生飞溅,造成灼伤;用泡沫、雾状水喷淋覆盖抑制挥发性气体的产生。对危险废物进行围堵、收集,并通知危险废物处置企业到现场收集处置。 Ⅱ毒性危险废物处置:应急处置人员应佩戴防毒面具,在保证安全的情况下收集毁损容器或泄漏物;必要时用泡沫、抗醇泡沫喷淋覆盖、抑制有毒气体产生;喷雾状水抑制、改变有毒气体流向;禁止喷水处理泄漏物或将水喷入危险废物容器或堆放处,防止泄漏物进入水体、周边农田。 Ⅲ易燃性危险废物处置:小量泄漏时,进行围堵,通知危险废物处置企业到现场收集处置。大量泄漏时,进行围堵、收集,防止二次事故的发生。若该类危险废物遇火源发生火灾时,可用泡沫、干粉扑救、砂土扑救。尽量避免用消防水扑救,鉴于部分危险废物(比如废矿物油)密度比水小,当用水扑救时,可能造成易燃性危险废物浮在水面上随水流淌而扩大火灾。若泄漏物是四散而流,则在泄漏点周围挖掘环形沟槽,然后收集、转移。 Ⅳ反应性危险废物处置:应急处置人员应佩戴防毒面具,禁止触及毁损容器或泄漏物。小量泄漏时,用干土、干砂或其他不燃材料覆盖后,盖以塑料膜以减少扩散和避免雨淋,通知危险废物处置企业到现场收集处置。大量泄漏时,用干土、干砂或其它不燃性材料覆盖后,盖塑料膜减少扩散和避免雨淋,防止泄漏物进入水体、周边农田。 Ⅴ感染性危险废物处置:应急处置人员应佩戴防毒面具,避免皮肤接触漏损的物质或吸入有毒气体,对泄漏品进行封闭处理,防止泄漏物进入水体、周边农田。通知卫生部门或相应应急处置单位运走处置后,对感染性废物污染的区域进行消毒。消毒工作从污染最轻区域向污染最重区域进行,对可能被污染的所有使用过的工具进行消毒。 (10)医疗救护。组织开展伤、病人员医疗救治、心理辅导;提出保护公众健康的措施建议;禁止或限制受污染食品和饮用水的生产、加工、流通和食用,防范因突发环境事件造成集体中毒等。 (11)后勤保障工作。划定现场警戒区和交通管制区域,设置警示标识,清理现场中与救援无关的人员,加强现场治安管理和安全保卫工作,维护社会治安和道路交通秩序;负责制定实施受影响群众紧急转移和安置工作方案,组织相关部门按照工作方案疏散、转移受影响群众,并做好后续安置工作,保障群众基本生活和资金、物资供应。 (12)维护社会稳定。加强受影响地区社会治安管理,严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌、哄抢救灾物资等违法犯罪行为;加强转移人员安置点、救灾物资存放点等重点地区治安管控;做好受影响人员与涉事单位、各有关部门矛盾纠纷化解和法律服务工作,防止出现群体性事件,维护社会稳定。 (13)后期工作。后勤保障组应根据专家咨询组的建议、损害评估报告等相关资料做好环境修复、生态恢复重建工作;同时加强对固体废物的环境风险管控及应急管理,特别是靠近农田保护区、饮用水源保护区等。市生态环境局惠来分局进行现场调查取证工作,全面收集有关事故发生的原因,危害及其损失等方面的证据和资料,将事件案件资料、损害评估报告等材料送交检察院追究肇事方相关责任。 |

5 | 土壤环境污染事件情景 | (1)pH、重金属(主要为镉、汞、砷、铜、铅、锌、镍、铬、六价铬等)、总磷、总钾、土壤全氮等; (2)酸碱类化学品(如盐酸、硫酸、氢氟酸、硝酸、氢氧化钠、氢氧化钾等)、石油类、甲醇、乙醇、丙酮、苯、甲苯、氰化物、氨等。 | (1)污染源排查组迅速展开调查,对事发地土壤污染事件原因、土壤的污染物因子、污染物污染土壤的位置等情况进行调查。 (2)市生态环境局惠来分局指导指导事发地所在镇人民政府(场)组织力量进行先期处置,事发地所在镇人民政府(场)应启动内部突发环境事件应急预案,采取必要的堵漏、围挡、截污等措施,封闭雨水污水排口,修筑围堰,切断和控制污染源,防止污染继续蔓延扩散。 (3)分析研判。专家咨询组组织专家进行分析研判,分析土壤污染物属性情况,土壤污染影响情况、扩散到土壤周边的水体变化情况等,根据现场情况制定应急处置、污染清除等应急措施。 (4)后勤保障组应当赶往现场划定现场警戒区和交通管制区域,设置警示标识,清理现场中与救援无关的人员,维护道路交通秩序。 (5)邀请具备相应资质的单位开展损害评估,现场指挥部要求各现场工作组做好证据保全,妥善保护事故现场,如需现场清理,应当做好拍照、录像等证据保全工作。 (6)属性鉴别。委托相关的危险废物鉴别专家,采取现场经验鉴别或通过便携式检测仪鉴别或通过采样进行实验分析,鉴别出污染土壤的化学品或固体废物属性特征。若属于污染土壤的物质属于危险废物,则应当鉴别危险废物的理化性质,确定危险废物是否属于腐蚀性、毒性、易燃性、反应性及感染性等一种或多种理化性质,以便于很好地开展应急处置工作。 (7)现场处置组根据土壤表层污染物的属性鉴别结果,前往现场开展应急处置工作。根据污染物质的性质,首先应当通知具备相应资质的处置单位前往现场将土壤表层的污染物运走处置,特殊情况下(雨季期间)应当对受污染的土壤进行覆盖,防止受雨水冲刷造成渗滤液泄漏,同时应当设置堵漏、围挡、截污等措施,避免土壤含有的渗滤液排入周边水体及农田;后续开展土壤应急监测,根据土壤应急监测结果采用相应的土壤修复工作。 (8)应急监测组前往现场开展应急监测工作。按照《土壤环境监测技术规范》(HJT166-2004)、《场地环境监测技术导则》(HJ25.2-2014)、《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ589-2010)等监测点位设置原则及规范,对土壤的监测应以事故地点为中心,按一定间隔的圆形布点采样,并根据污染物的特性在不同深度采样,同时采集对照样品,必要时在事故地附近采集作物样品。具体的监测因子、采样点位由现场指挥部结合专家评估组根据事件具体情况确定。应急监测期间做好防护措施,如加篷布覆盖防雨、引流沟、围堰、警戒隔离、做好现场保护工作。 (9)土壤修复工作。参考《污染场地土壤修复技术导则》(HJ25.4-2014)、《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)等相关的技术规范要求,按照不同的污染物开展土壤修复工作,具体参照附件九污染土壤修复技术评价结果。采取土壤修复技术需在专家咨询组认同的情况下,报请现场指挥部同意下实施。 (10)医疗救护。组织开展伤、病人员医疗救治、心理辅导;提出保护公众健康的措施建议;禁止或限制受污染食品和饮用水的生产、加工、流通和食用,防范因突发环境事件造成集体中毒等。 (11)后勤保障工作。划定现场警戒区和交通管制区域,设置警示标识,清理现场中与救援无关的人员,加强现场治安管理和安全保卫工作,维护社会治安和道路交通秩序;负责制定实施受影响群众紧急转移和安置工作方案,组织相关部门按照工作方案疏散、转移受影响群众,并做好后续安置工作,保障群众基本生活和资金、物资供应。 (12)维护社会稳定。加强受影响地区社会治安管理,严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌、哄抢救灾物资等违法犯罪行为;加强转移人员安置点、救灾物资存放点等重点地区治安管控;做好受影响人员与涉事单位、各有关部门矛盾纠纷化解和法律服务工作,防止出现群体性事件,维护社会稳定。 (13)后期工作。后勤保障组应根据专家咨询组的建议、损害评估报告等相关资料做好生态恢复重建工作;同时加强对土壤的环境风险管控及应急管理,特别是农田保护区。市生态环境局惠来分局进行现场调查取证工作,全面收集有关事故发生的原因,危害及其损失等方面的证据和资料,将事件案件资料、损害评估报告等材料送交检察院追究肇事方相关责任。 |

六、惠来县突发环境事件应急指挥部相关单位及负责人

总指挥:分管生态环境工作的副县长。

副总指挥:县政府办公室协调线条工作副主任、市生态环境局惠来分局局长、县应急管理局局长。

指挥部成员:

序号 | 所在单位 | 职务 | 姓名 | 联系方式 |

1 |

|

|

|

|

2 | 县发展改革局 | 局长 | 林锦虹 | 13828116533 |

3 | 县教育局 | 局长 | 陈少霞 | 13502513669 |

4 | 县科技局 | 局长 | 黄娘俊 | 13502516335 |

| 县工业和信息化局 | 局长 | 唐鹏 | 13502510138 |

5 | 县公安局 | 副局长 |

|

|

6 | 县民政局 | 局长 | 方思逸 | 13822001893 |

7 | 县司法局 | 局长 | 林学铭 | 13592909200 |

8 | 县财政局 | 局长 | 王伟生 | 13822020008 |

9 | 县人力资源社会保障局 | 局长 | 林少明 | 13822005288 |

10 | 县自然资源局 | 局长 | 陈朝泽 | 13822091999 |

11 | 县住房城乡建设局 | 局长 | 方允 | 13902757799 |

12 | 县交通运输局 | 局长 | 蔡和立 | 13923558399 |

13 | 县水利局 | 局长 | 卢祖传 | 13502512983 |

14 | 县农业农村局 | 局长 | 洪楚雄 | 15919619866 |

15 | 县文广旅游体育局 | 局长 | 林轶伦 | 13502510638 |

16 | 县卫生健康局 | 局长 | 林创生 | 13822083898 |

17 | 县退役军人事务局 | 局长 | 林禅庞 | 13902756931 |

18 | 惠来县应急管理局 | 局长 | 张玉顺 | 13822098639 |

19 | 县审计局 | 局长 | 陈锦江 | 13925615966 |

20 | 县市场监管局 | 局长 | 吴少武 | 13502683699 |

21 | 县统计局 | 局长 | 张佳宇 | 13502511855 |

22 | 县医疗保障局 | 局长 | 李文杰 | 13823553629 |

23 | 县政务服务数据管理局 | 局长 | 唐宝胜 | 13828104886 |

24 | 市生态环境局惠来分局 | 局长 | 林俊新 | 13822008928 |

25 | 县民族宗教事务局 | 局长 | 方志强 | 13502684162 |

26 | 县消防救援大队 | 队长 | 胡波 | 13580181010 |

27 | 县气象局 | 局长 | 黄二龙 | 13828182820 |

28 | 县烟草局 | 局长 | 许俊锐 | 13822011153 |

29 | 县自来水公司 | 经理 | 方文和 | 13923555688 |

七、惠来县各镇(场)环境应急联络表

序号 | 所在镇(场) | 姓名 | 联系方式 |

1 | 惠城镇 | 翁昭惠 | 13687479264 |

2 | 靖海镇 | 林少强 | 15992502522 |

3 | 隆江镇 | 林少锋 | 13434944531 |

4 | 葵潭镇 | 郑剑寒 | 13539261246 |

5 | 神泉镇 | 蔡永泰 | 18306637072 |

6 | 仙庵镇 | 严朝鸿 | 13531995215 |

7 | 前詹镇 | 陈勋略 | 13652957780 |

8 | 周田镇 | 江长飞 | 18688061295 |

9 | 华湖镇 | 郑少波 | 15915644992 |

10 | 东陇镇 | 杨思振 | 13534520124 |

11 | 溪西镇 | 郑木辉 | 13592929493 |

12 | 岐石镇 | 林邦区 | 13543961217 |

13 | 鳌江镇 | 陈泽浩 | 13822967425 |

14 | 东港镇 | 郑镇清 | 13580426818 |

15 | 侨园镇 | 陈伟光 | 13543967970 |

16 | 东埔农场 | 林永春 | 13729497963 |

17 | 葵潭农场 | 钟喜宝 | 13417602785 |

18 | 青坑林场 | 庄锦昌 | 13531981988 |

八、惠来县环境应急救援资源调查

序号 | 物资名称 | 单位 | 库存数量 | 库存位置 | 备注 |

1 | 救灾帐篷 | 套 | 89 | 惠来县救灾物资和救灾装备储备仓库 | 救灾物资 |

2 | 棉被 | 床 | 1300 | 惠来县救灾物资和救灾装备储备仓库 | 救灾物资 |

3 | 棉被 | 床 | 1553 | 惠来县救灾物资和救灾装备储备仓库 | 救灾物资 |

4 | 大衣 | 件 | 43 | 惠来县救灾物资和救灾装备储备仓库 | 救灾物资 |

5 | 夏装 | 套 | 1500 | 惠来县救灾物资和救灾装备储备仓库 | 救灾物资 |

6 | 毛毯 | 床 | 3045 | 惠来县救灾物资和救灾装备储备仓库 | 救灾物资 |

7 | 折叠床 | 张 | 300 | 惠来县救灾物资和救灾装备储备仓库 | 救灾物资 |

8 | 大米 | 斤 | 93000 | 惠来县救灾物资和救灾装备储备仓库 | 救灾物资 |

9 | 食用油 | 斤 | 9000 | 惠来县救灾物资和救灾装备储备仓库 | 救灾物资 |

10 | 矿泉水 | 箱 | 5000 | 惠来县救灾物资和救灾装备储备仓库 | 救灾物资 |

11 | 方便面 | 箱 | 5000 | 惠来县救灾物资和救灾装备储备仓库 | 救灾物资 |

12 | 毛毯 | 床 | 300 | 惠来县救灾物资和救灾装备储备仓库 | 救灾物资 |

13 | 绒衣裤 | 套 | 100 | 惠来县救灾物资和救灾装备储备仓库 | 救灾物资 |

14 | 清凉被 | 床 | 300 | 惠来县救灾物资和救灾装备储备仓库 | 救灾物资 |

15 | 毛巾被 | 床 | 300 | 惠来县救灾物资和救灾装备储备仓库 | 救灾物资 |

16 | 衣服(夏) | 套 | 500 | 惠来县救灾物资和救灾装备储备仓库 | 救灾物资 |

17 | 衣服(保安服) | 箱 | 20 | 惠来县救灾物资和救灾装备储备仓库 | 救灾物资 |

18 | 抢险袋 | 个 | 119800 | 惠来县三防仓库(蜈蚣岭水库) | 三防应急物资 |

19 | 救生衣 | 件 | 384 | 惠来县三防仓库(蜈蚣岭水库) | 三防应急物资 |

20 | 救生圈 | 个 | 234 | 惠来县三防仓库(蜈蚣岭水库) | 三防应急物资 |

21 | 土工布膜 | 捆 | 6 | 惠来县三防仓库(蜈蚣岭水库) | 三防应急物资 |

22 | 人工橡皮艇 | 只 | 12 | 惠来县三防仓库(蜈蚣岭水库) | 三防应急物资 |

23 | 玻璃钢船 | 只 | 14 | 惠来县三防仓库(蜈蚣岭水库) | 三防应急物资 |

24 | 发电机 | 部 | 1 | 惠来县三防仓库(蜈蚣岭水库) | 三防应急物资 |

25 | 发电机 | 部 | 3 | 惠来县三防仓库(蜈蚣岭水库) | 三防应急物资 |

26 | 沙料 | 立方 | 400 | 惠来县三防仓库(蜈蚣岭水库) | 三防应急物资 |

27 | 石料 | 立方 | 400 | 惠来县三防仓库(蜈蚣岭水库) | 三防应急物资 |

28 | 锄头 | 把 | 190 | 惠来县三防仓库(蜈蚣岭水库) | 三防应急物资 |

29 | 沙铲 | 把 | 190 | 惠来县三防仓库(蜈蚣岭水库) | 三防应急物资 |

30 | 手电筒 | 支 | 43 | 惠来县三防仓库(蜈蚣岭水库) | 三防应急物资 |

31 | 手摇报警器 | 台 | 23 | 惠来县三防仓库(蜈蚣岭水库) | 三防应急物资 |

32 | 水鞋 | 双 | 182 | 惠来县三防仓库(蜈蚣岭水库) | 三防应急物资 |

33 | 帐篷 | 顶 | 12 | 惠来县三防仓库(蜈蚣岭水库) | 三防应急物资 |

34 | 簸箕 | 担 | 145 | 惠来县三防仓库(蜈蚣岭水库) | 三防应急物资 |

35 | 抽水泵 | 台 | 2 | 惠来县三防仓库(蜈蚣岭水库) | 三防应急物资 |

36 | 铁丝笼 | 个 | 100 | 惠来县三防仓库(蜈蚣岭水库) | 三防应急物资 |

37 | 应急照明灯 | 台 | 1 | 惠来县三防仓库(蜈蚣岭水库) | 三防应急物资 |

38 | 四色布 | 捆 | 7 | 惠来县三防仓库(蜈蚣岭水库) | 三防应急物资 |

39 | 雨衣 | 套 | 230 | 惠来县三防仓库(蜈蚣岭水库) | 三防应急物资 |

40 | 抢险袋 | 个 | 100000 | 惠来县三防仓库(顶溪水库) | 三防应急物资 |

41 | 沙料 | 立方 | 400 | 惠来县三防仓库(顶溪水库) | 三防应急物资 |

42 | 石料 | 立方 | 400 | 惠来县三防仓库(顶溪水库) | 三防应急物资 |

43 | 锄头 | 把 | 100 | 惠来县三防仓库(顶溪水库) | 三防应急物资 |

44 | 沙铲 | 把 | 100 | 惠来县三防仓库(顶溪水库) | 三防应急物资 |

45 | 簸箕 | 担 | 100 | 惠来县三防仓库(顶溪水库) | 三防应急物资 |

46 | 救生衣 | 件 | 300 | 惠来县三防仓库(顶溪水库) | 三防应急物资 |

47 | 救生圈 | 只 | 230 | 惠来县三防仓库(顶溪水库) | 三防应急物资 |

48 | 人工橡皮艇 | 艘 | 5 | 惠来县三防仓库(顶溪水库) | 三防应急物资 |

49 | 应急照明灯 | 台 | 1 | 惠来县三防仓库(顶溪水库) | 三防应急物资 |

50 | 土工布膜 | 平方 | 2500 | 惠来县三防仓库(顶溪水库) | 三防应急物资 |

51 | 四色布 | 平方 | 1000 | 惠来县三防仓库(顶溪水库) | 三防应急物资 |

52 | 木桩 | 条 | 400 | 惠来县三防仓库(顶溪水库) | 三防应急物资 |

53 | 抽水泵 | 台 | 3 | 惠来县三防仓库(顶溪水库) | 三防应急物资 |

54 | 帐篷 | 顶 | 10 | 惠来县三防仓库(顶溪水库) | 三防应急物资 |

55 | 抢险袋 | 个 | 37000 | 惠来县三防仓库(隆江孔美) | 三防应急物资 |

56 | 木桩 | 条 | 363 | 惠来县三防仓库(隆江孔美) | 三防应急物资 |

57 | 沙料 | 立方 | 900 | 惠来县三防仓库(隆江孔美) | 三防应急物资 |

58 | 石料 | 立方 | 725 | 惠来县三防仓库(隆江孔美) | 三防应急物资 |

59 | 锄头 | 把 | 80 | 惠来县三防仓库(隆江孔美) | 三防应急物资 |

60 | 沙铲 | 把 | 80 | 惠来县三防仓库(隆江孔美) | 三防应急物资 |

61 | 救生衣 | 件 | 80 | 惠来县三防仓库(隆江孔美) | 三防应急物资 |

62 | 救生圈 | 只 | 50 | 惠来县三防仓库(隆江孔美) | 三防应急物资 |

63 | 簸箕 | 担 | 115 | 惠来县三防仓库(隆江孔美) | 三防应急物资 |

64 | 玻璃钢船 | 艘 | 2 | 惠来县三防仓库(溪西镇水利会仓库) | 三防应急物资 |

65 | 救生橡皮船 | 艘 | 2 | 惠来县三防仓库(溪西镇水利会仓库) | 三防应急物资 |

66 | 救生橡皮船 | 艘 | 2 | 惠来县三防仓库(溪西镇水利会仓库) | 三防应急物资 |

67 | 快艇 | 艘 | 1 | 惠来县三防仓库(溪西镇水利会仓库) | 三防应急物资 |

68 | 发电机组 | 台 | 1 | 惠来县三防仓库(溪西镇水利会仓库) | 三防应急物资 |

69 | 油锯 | 台 | 7 | 惠来县三防仓库(溪西镇水利会仓库) | 三防应急物资 |

70 | LED可充式手电筒 | 支 | 125 | 惠来县三防仓库(溪西镇水利会仓库) | 三防应急物资 |

71 | 防汛工作灯 | 台 | 3 | 惠来县三防仓库(溪西镇水利会仓库) | 三防应急物资 |

72 | 多智能手提灯 | 台 | 10 | 惠来县三防仓库(溪西镇水利会仓库) | 三防应急物资 |

73 | 电池 | 部 | 2 | 惠来县三防仓库(溪西镇水利会仓库) | 三防应急物资 |

74 | 安全帽 | 顶 | 100 | 惠来县三防仓库(溪西镇水利会仓库) | 三防应急物资 |

75 | 雨伞 | 把 | 124 | 惠来县三防仓库(溪西镇水利会仓库) | 三防应急物资 |

76 | 高级防水服 | 套 | 224 | 惠来县三防仓库(溪西镇水利会仓库) | 三防应急物资 |

77 | 雨衣防水裤 | 套 | 24 | 惠来县三防仓库(溪西镇水利会仓库) | 三防应急物资 |

78 | 雨衣 | 件 | 100 | 惠来县三防仓库(溪西镇水利会仓库) | 三防应急物资 |

79 | 雨鞋 | 双 | 270 | 惠来县三防仓库(溪西镇水利会仓库) | 三防应急物资 |

80 | 工矿靴 | 双 | 103 | 惠来县三防仓库(溪西镇水利会仓库) | 三防应急物资 |

81 | 救生衣 | 件 | 260 | 惠来县三防仓库(溪西镇水利会仓库) | 三防应急物资 |

82 | 高级救生衣 | 件 | 88 | 惠来县三防仓库(溪西镇水利会仓库) | 三防应急物资 |

83 | 防汛救生衣 | 件 | 19 | 惠来县三防仓库(溪西镇水利会仓库) | 三防应急物资 |

84 | 铁锹/铁铲 | 把 | 68 | 惠来县三防仓库(溪西镇水利会仓库) | 三防应急物资 |

85 | 锄头 | 把 | 50 | 惠来县三防仓库(溪西镇水利会仓库) | 三防应急物资 |

86 | 编织袋 | 个 | 15000 | 惠来县三防仓库(溪西镇水利会仓库) | 三防应急物资 |

87 | 土工布 | 平方 | 1400 | 惠来县三防仓库(溪西镇水利会仓库) | 三防应急物资 |

88 | 抽水泵 | 部 | 2 | 惠来县三防仓库(溪西镇水利会仓库) | 三防应急物资 |

89 | 冲锋舟 | 艘 | 11 | 惠来县三防仓库(县民兵轻舟分队) | 三防应急物资 |

90 | 机动橡皮艇 | 艘 | 6 | 惠来县三防仓库(县民兵轻舟分队) | 三防应急物资 |

91 | 救生抛投器 | 个 | 2 | 惠来县三防仓库(县民兵轻舟分队) | 三防应急物资 |

92 | 防水对讲机 | 部 | 18 | 惠来县三防仓库(县民兵轻舟分队) | 三防应急物资 |

93 | 水面漂浮救生绳 | 套 | 18 | 惠来县三防仓库(县民兵轻舟分队) | 三防应急物资 |

94 | 救生吊带组 | 组 | 8 | 惠来县三防仓库(县民兵轻舟分队) | 三防应急物资 |

95 | 水面救援装具 | 套 | 4 | 惠来县三防仓库(县民兵轻舟分队) | 三防应急物资 |

96 | 潜水装具 | 套 | 18 | 惠来县三防仓库(县民兵轻舟分队) | 三防应急物资 |

97 | 救生衣 | 件 | 150 | 惠来县三防仓库(县民兵轻舟分队) | 三防应急物资 |

98 | 救生圈 | 个 | 150 | 惠来县三防仓库(县民兵轻舟分队) | 三防应急物资 |

99 | 发电机 | 部 | 2 | 惠来县三防仓库(县民兵轻舟分队) | 三防应急物资 |

100 | 探照灯 | 盏 | 2 | 惠来县三防仓库(县民兵轻舟分队) | 三防应急物资 |

101 | 冲锋舟 | 艘 | 2 | 惠来县三防仓库(县轻舟独立排) | 三防应急物资 |

102 | 机动橡皮艇 | 艘 | 2 | 惠来县三防仓库(县轻舟独立排) | 三防应急物资 |

103 | 救生抛投器 | 个 | 2 | 惠来县三防仓库(县轻舟独立排) | 三防应急物资 |

104 | 防水照明灯具 | 具 | 10 | 惠来县三防仓库(县轻舟独立排) | 三防应急物资 |

105 | 水面漂浮救生绳 | 套 | 4 | 惠来县三防仓库(县轻舟独立排) | 三防应急物资 |

106 | 救生吊带组 | 组 | 8 | 惠来县三防仓库(县轻舟独立排) | 三防应急物资 |

107 | 水面救援装具 | 套 | 4 | 惠来县三防仓库(县轻舟独立排) | 三防应急物资 |

108 | 潜水装具 | 套 | 18 | 惠来县三防仓库(县轻舟独立排) | 三防应急物资 |

109 | 救生衣 | 件 | 80 | 惠来县三防仓库(县轻舟独立排) | 三防应急物资 |

110 | 救生圈 | 个 | 50 | 惠来县三防仓库(县轻舟独立排) | 三防应急物资 |

九、典型污染物应急处置技术

序号 | 项目 | 水质标准【注1】 | 备选处理技术 | 推荐应急净水工艺条件和参数 |

生活饮用水卫生标准(mg/L) | 地表水环境质量标准Ⅱ类水体(mg/L) | 反应条件【注2】 | 药剂基准投加量(mg/L) 【注3】 | 最大应对超标倍数【注4】 |

1 | 锌 | 1.0 | 1.0 | 碱性化沉淀 | pH>8.5 | FeCl3>5 | 见备注 |

硫化物沉淀 | 中性pH | S2>2 | 见备注 |

2 | 铅 | 0.01 | 0.05 | 碱性化沉淀 | pH>7.5/9.0-9.5 | FeCl3>10/聚铝〉20 | 见备注 |

硫化物沉淀 | 中性pH | S2>0.5 | 见备注 |

3 | 汞 | 0.001 | 0.00005 | 碱性化沉淀 | pH>9.5 | FeCl3>5 | 见备注 |

硫化物沉淀 | 中性pH | S2>0.02 | 见备注 |

4 | 铜 | 1 | 1.0 | 碱性化沉淀 | pH>7.5/8.0-9.5 | FeCl3>5/聚铝〉10 | 见备注 |

硫化物沉淀 | 中性pH | S2>1 | 见备注 |

5 | 银 | 0.05 | / | 碱性化沉淀 | pH>7.0/7.0-9.5 | FeCl3>10/聚铝〉10 | 见备注 |

硫化物沉淀 | 中性pH | S2>0.02 | 见备注 |

6 | 镉 | 0.005 | 0.005 | 碱性化沉淀 | pH>8.5/8.5-9.0 | FeCl3>5/聚铝〉20 | 见备注 |

硫化物沉淀 | 中性pH | S2>0.02 | 见备注 |

7 | 铍 | 0.002 | 0.002 | 碱性化沉淀 | pH>8.0/7.0-9.5 | FeCl3>5/聚铝〉10 | 见备注 |

8 | 镍 | 0.02 | 0.02 | 碱性化沉淀 | pH>9.5 | FeCl3>5 | 见备注 |

9 | 铬(六价) | 0.05 | 0.05 | 化沉 | 中性pH | FeSO4>5,Cl2=3 | 见备注 |

10 | 钡 | 0.7 | 0.7 | 化沉 | 中性pH | 硫酸铝〉30mg/L | 见备注 |

11 | 钛 | / | 0.1 | 化沉 | 中性pH | FeCl3>5/聚铝〉20 | 见备注 |

12 | 钒 | / | 0.05 | 化沉 | 中性pH | FeCl3>5 | 见备注 |

13 | 锑 | 0.05 | 0.005 | 化沉 | 中性pH | FeCl3>5,三价锑另需预加氯Cl2=3 | 见备注 |

14 | 钴 | / | 1.0 | 碱性化沉淀 | pH>9.5/9.0 | FeCl3>5/聚铝〉10 | 见备注 |

15 | 锰 | 0.1 | 0.1 | 化沉、氧化 | pH>9.0 | FeCl3>5 | 见备注 |

16 | 砷 | 0.01 | 0.05 | 化沉 | 中性pH | FeCl3>20,三价锑另需预加氯Cl2=3 | 见备注 |

17 | 硒 | 0.01 | 0.01 | 碱性化沉淀 | 中性pH | FeCl3>30 | 见备注 |

18 | 氰化物 | 0.05 | 0.05 | 氧化 | 中性pH | Cl2>0.8 | 见备注 |

19 | 硫化物 | 0.02 | 0.1 | 氧化 | 中性pH | Cl2>0.8 | 见备注 |

20 | 亚硝酸盐 | 1.0 | / | 氧化 | / | / | / |

21 | 苯 | 0.01 | 0.01 | 吸附 | k=0.0245,1/n=0.5217 | PAC>30 | 17 |

22 | 甲苯 | 0.7 | 0.7 | 吸附 | k=0.2083,1/n=0.763 | PAC>34 | 18 |

23 | 乙苯 | 0.3 | 0.3 | 吸附 | k=0.1331,1/n=0.5179 | PAC>30 | 21 |

24 | 二甲苯 | 0.5 | 0.5 | 吸附 | k=0.2465,1/n=0.8495 | PAC>28 | 19 |

25 | 苯乙烯 | 0.02 | 0.02 | 吸附 | k=0.166,1/n=0.624 | PAC>10 | 57 |

26 | 一氯苯 | 0.3 | / | 吸附 | k=0.1213,1/n=0.5115 | PAC>30 | 17 |

27 | 1,2-二氯苯 | 1.0 | 1.0 | 吸附 | k=0.2041,1/n=0.5425 | PAC>33 | 16 |

28 | 1,4-二氯苯 | 0.3 | 0.3 | 吸附 | k=0.1401,1/n=0.2623 | PAC>16 | 27 |

29 | 三氯苯(总量) | 0.2 | 0.02 | 吸附 | k=0.2822,1/n=0.579 | PAC>4 | 117 |

30 | 挥发酚(以苯酚计) | 0.002 | 0.002 | 吸附 | k=0.0101,1/n=0.4984 | PAC>28 | 11 |

31 | 五氯酚 | 0.009 | 0.009 | 吸附 | k=0.0114,1/n=0.2079 | PAC>11 | 38 |

32 | 2,4,6-三氯苯酚 | 0.2 | 0.2 | 吸附 | k=0.031,1/n=0.2033 | PAC>50 | 8 |

33 | 2,4–二氯苯酚 | / | / | 吸附 | k=0.0567,1/n=0.2993 | PAC>19 | 23 |

34 | 四氯苯 | / | 0.02 | 混凝沉淀 | 四氯苯难溶于水 | / | 5 |

35 | 六氯苯 | 0.001 | 0.05 | 混凝沉淀 | 六氯苯难溶于水 | / | 5 |

36 | 异丙苯 | / | 0.25 | 混凝沉淀 | 异丙苯难溶于水 | / | 5 |

37 | 硝基苯 | / | 0.017 | 吸附 | k=0.12067,1/n=0.6166 | PAC>12 | 46 |

38 | 二硝基苯 | / | 0.5 | 吸附 | k=0.4328,1/n=0.0491 | PAC>11 | 49 |

39 | 2,4-二硝基甲苯 | / | 0.0003 | 吸附 | k=0.0022,1/n=0.4072 | PAC>23 | 21 |

40 | 2,4,6-三硝基甲苯 | / | 0.5 | 吸附 | k=0.0873,1/n=0.200 | PAC>35 | 12 |

41 | 硝基氯苯 | / | 0.05 | 吸附 | k=0.0694,1/n=0.4206 | PAC>39 | 31 |

42 | 2,4-二硝基氯苯 | / | 0.5 | 吸附 | k=0.1407,1/n=0.3394 | PAC>26 | 17 |

43 | 苯胺 | / | 0.1 | 吹脱 | / | / | / |

44 | 联苯胺 | / | 0.0002 | 吸附 | k=0.3044,1/n=1.0131 | PAC>35 | 21 |

45 | 多环芳烃 | / | / | 吸附 | / | PAC>10 | 5 |

46 | 苯丙(a)芘 | 0.00001 | 0.0000028 | 吸附 | / | PAC>10 | 5 |

47 | 多氯联苯 | / | 0.00002 | 吸附 | / | PAC>10 | 5 |

48 | 四氯化碳 | 0.002 | 0.02 | 吸附 | k=1.0255,1/n=1.4734 | PAC>148 | 4 |

49 | 三氯乙烯 | 0.07 | 0.07 | 吸附 | k=0.1302,1/n=1.4517 | PAC>204 | 3 |

50 | 四氯乙烯 | 0.04 | 0.04 | 吸附 | k=1.1631,1/n=1.6157 | PAC>50 | 12 |

51 | 1,1,1-三氯乙烷 | 2 | / | 吸附 | k=63.791,1/n=5.1026 | PAC>93 | 6 |

52 | 1,1,2-三氯乙烷 | / | / | 吸附 | k=63.791,1/n=5.1026 | PAC>93 | 6 |

53 | 六氯丁二烯 | 0.0006 | 0.0006 | 吸附 | k=0.0449,1/n=0.7456 | PAC>26 | 23 |

54 | 三氯甲烷 | 0.06 | 0.06 | 吸附 | k=0.2994,1/n=1.995 | PAC>440 | 1 |

55 | 阴离子表面活性剂 | 0.3 | / | 吸附 | k=0.1507,1/n=0.9951 | PAC>18 | 24 |

56 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己酯) | 0.008 | 0.008 | 吸附 | k=0.0403,1/n=0.7981 | PAC>8 | 74 |

57 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 0.003 | 0.003 | 吸附 | k=0.0947,1/n=0.2523 | PAC>12 | 58 |

58 | 石油类 | 0.3 | 0.05 | 吸附、混凝 | / | / | / |

59 | 环氧氯丙烷 | 0.0004 | 0.02 | 吸附 | k=0.3382,1/n=1.0315 | PAC>35 | 21 |

60 | 藻类 | / | / | 预处理、强化混凝、气浮 | / | / | 1亿个/L |

61 | 微囊藻毒素 | 0.001 | 0.001 | 吸附、氧化 | / | PAC>20 | 10 |

62 | 土嗅素 | 0.00001 | / | 吸附 | k=0.0008,1/n=0.3637 | PAC>5 | 97 |

63 | 二甲基异莰醇 | 0.00001 | / | 吸附 | k=0.0001,1/n=0.2876 | PAC>16 | 29 |

64 | 甲硫醇 | / | / | 氧化 | / | / | / |

65 | 乙硫醇 | / | / | 氧化 | / | / | / |

66 | 甲硫醚 | / | / | 氧化 | / | / | / |

67 | 二甲二硫醚 | / | / | 氧化 | / | / | / |

68 | 二甲三硫醚 | / | / | 氧化 | / | / | / |

69 | 细菌总数 | 100CFU/ml | / | 消毒 | / | 应急期保持出水余氯大于0.5mg/L | / |

70 | 总大肠菌群 | 每100ml水样不得检出 | / | 消毒 | / | 应急期保持出水余氯大于0.5mg/L | / |

71 | 耐热大肠菌群 | 每100ml水样不得检出 | / | 消毒 | / | 应急期保持出水余氯大于0.5mg/L | / |

72 | 粪型链球菌群 | / | / | 消毒 | / | 应急期保持出水余氯大于0.5mg/L | / |

73 | 大肠埃希氏菌 | 每100ml水样不得检出 | / | 消毒 | / | 应急期保持出水余氯大于0.5mg/L | / |

74 | 肠球菌 | 每100ml水样不得检出 | / | 消毒 | / | 应急期保持出水余氯大于0.5mg/L | / |

75 | 产气荚膜梭菌 | 每100ml水样不得检出 | / | 消毒 | / | 应急期保持出水余氯大于0.5mg/L | / |

76 | 蓝氏贾第鞭毛虫 | <1个/10L | / | 消毒 | / | 应急期保持出水余氯大于0.5mg/L | / |

77 | 隐孢子虫 | <1个/10L | / | 强化常规工艺 | / | 应急期保持出水浊度小于0.1NTU,余氯大于0.5mg/L | / |

*部分资料及参考数据来源于《城市供水系统应急净水技术指导手册》

【注1】——水质标准:本技术指导手册引用的水质标准包括生活饮用水卫生标准(GB5749-2006,包括正文和附录A)、城市供水水质标准(CJ/T206)、生活饮用水卫生规范(卫生部2001)、地表水环境质量标准(GB3838-2002,Ⅱ类水体标准值,适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区)和地下水(GB/T14848-93)。

【注2】——反应条件:对化学沉淀工艺,提供使用铁盐混凝剂或铝盐混凝剂所需调节的pH值;对粉末炭吸附工艺,提供试验得出的水源水条件下的Freundlich吸附等温线方程

=k

1/n中的参数k、1/n,可由此根据污染物的原水浓度C0和处理后的目标浓度Ce求出投炭量C1,方程中污染物浓度和投炭量均为mg/L;对化学氧化工艺提供反应所需的pH等条件。

【注3】——基准投加量条件:污染水样按标准限制的5倍(超标4倍)配制,处理后浓度低于标准限值的50%。如各标准限值不同,原水浓度以最高者计,处理后浓度以最低者计。粉末炭投加量以l~2小时吸附时间(取水口投加,距水厂一定距离)计,如水厂内投加,应适当增加投加量。混凝剂投加量以正常混凝工艺时间计。曝气吹脱法给出了50%、80%和90%去除污染物所需的气水比。

【注4】——最大应对超标倍数条件:①对于粉末活性炭吸附法,按粉末炭最大投加量80m/L,吸附时间大于120min,出水达标计;②对于碱性化学沉淀法,只要能满足沉淀所需pH值,理论上可应对任何超标浓度,但是在当前的水处理技术条件下,仍存在一些物质难以去除,包括钼、铊、硼等,因此对于含这些污染物的污染源要特别加强监控,防止污染水源;③对于硫化物沉淀法,可应对的超标浓度取决于硫化物投加量,当硫化物投加量过高时需要在沉后加氯氧化去除硫化物,避免二次污染。

【注5】——投加药剂二次污染及处理方法:①对于粉末活性炭吸附法,不足之处是部分细炭末被混凝沉淀去除的效果较差,会随水流进入滤池,增加滤池负担,缩短滤池的过滤周期。此时水厂必须采取强化混凝措施,如增加混凝剂的投加量和采用助凝剂等。已吸附有污染物的废弃炭随水厂沉淀池排泥水排出,对此种污泥应妥善处置,防止二次污染;②碱性化学沉淀法特别要注意的是铝盐混凝剂在pH值过高(pH>9.5)条件下使用会产生溶于水的偏铝酸根,可能会产生滤后水铝超标问题(饮用水标准铝的限值为0.2mg/L);③硫化物沉淀法中由于硫化物本身是饮用水标准中予以限制的污染物,如果投加量过高还必须加入氧化剂予以去除。混凝剂选择方面为了避免对投加的硫化物产生氧化或沉淀反应,应选用铝盐混凝剂而不用铁盐混凝剂(包括Ⅱ价铁和Ⅲ价铁)。硫化物可以在水厂内和铝盐混凝剂一起投加,经过混凝—沉淀后大部分硫化物和污染物结合成为不溶物而得以去除,在进入滤池前加入一定剂量的氧化剂,将残余的硫化物氧化去除,避免二次污染。需要强调的是,投加硫化物沉淀去除金属污染物的做法在国内外饮用水处理中并没有先例,使用必须十分谨慎,此处仅将其作为一种储备技术进行分析;④氧化技术的主要缺点是通常采用的氧化剂(液氯、次氯酸钠、高锰酸钾、过氧化氢等)的种类和剂量可能不足以将污染物彻底氧化分解,特别是处理有机物时可能会生成次生污染物。因此,在饮用水应急处理中,化学氧化法主要用于无机污染物(氰化物、硫化物、亚硫酸盐等)。对于有机污染物,首选的应急处理方法是活性炭吸附法;⑤应急强化消毒所用消毒剂的首选药剂为液氯。为增加消毒接触时间,建议增大预氯化或前加氯的加氯量。

十、污染土壤修复技术评价结果

方法分类 | 技术名称 | 技术要点 | 成熟性 | 适用的目标污染物 | 适用的土壤类型 | 污染物去除率 | 修复时间 |

物理修复技术 | 换土法 | 把污染土壤取走,换入干净的土壤,并妥善处理换出的土壤,以防止二次污染;包括换土、去表土、客土和翻土4种方法。 | F | a~f | A~I | 95 | 1~3个月 |

物理分离技术 | 利用土壤介质和污染物的粒径、摩擦、密度、磁性和表面特性等物理性质差异,将污染颗粒从土壤胶体上分离出来;一般作为初步的分选手段,减少污染土壤的体积,最大限度地去除颗粒状污染物。 | F | e~f | A~I | 50~90 | 1~3个月 |

玻璃化技术 | 土壤加热,污染物热解或蒸发去除,熔化后污染土壤冷却后形成惰性玻璃体。 | F | a~f | A~I | 90 | 6~24个月 |

电动修复 | 插入电极,施加低压直流电形成电场,污染物向电极区富集,进行回收处理。 | P | e~f | 不详 | 50 | — |

电热修复 | 用蒸汽、无线电波、高频电压和红外辐射等对土壤加热,污染物从解析出来,收集回收处理。 | F | a~f,除了c | A~I | 90 | 1~12个月 |

土壤蒸汽抽提技术 | 清洁空气注入污染土壤,负压驱使空气解析有机污染物,后收集再处理;包括原位和异位两种。 | F | a~b | F~I | 75~90 | 6个月~2年 |

化学修复技术 | 原位土壤淋洗 | 通过注射井等向土壤施加淋洗剂,使其向下渗透,穿过污染带与污染物结合,最终使其成为可迁移态化合物。 | F | a~f | F~I | 50~90 | 1~12个月 |

异位土壤淋洗 | 把污染土壤挖掘出来,通过筛分去除超大的组分并把土壤分为粗料和细料,然后用淋洗剂来清洗、去除污染物,再处理含有污染物的淋出液,并将洁净的土壤回填或运到其他地点。 | F | b~f | F~I | 90 | 1~6个月 |

固定/稳定化 | 加入固定/稳定化剂,调节改变污染物在土壤中的物理化学性质,将污染物转化为难溶、低毒的物质;包括原位和异位两种。 | F | c,e~f | A~I | 90 | 6~12个月 |

溶剂浸提技术 | 利用溶剂将有害化学物质从污染土壤中提取出来或去除,一般为异位处理。 | F | a~d | G-I | 90 | 1~6个月 |

原位化学氧化 | 向土壤注入化学氧化剂,发生氧化反应,使污染物降解或转化为更稳定、迁移性更弱的无毒或低毒化合物。 | F | a~f | 不详 | 50 | 1~12个月 |

原位化学还原 | 利用还原剂将土壤或地下水中的污染物质还原为难溶态物质,降低其迁移性和可利用性。 | F | a~f | 不详 | 50 | 1~12个月 |

生物修复技术 | 植物修复 | 利用植物对土壤中污染物吸收、富集、转移和降解作用来修复土壤;包括植物提取、植物稳定、植物挥发和植物降解等模式。 | P | a~f | 无关 | <75 | 2年以上 |

生物堆肥 | 通过为土著微生物或外院微生物提供最佳营养条件和必须化学物质,保持其代谢活动的良好状态,将污染物分解并最终去除。 | F | a~d | C~I | 75 | 1~12个月 |

生物通风 | 为改变土壤中气体成分,把SVE和生物降解结合起来,排除二氧化碳并补充氧气。 | F | b~d | D~I | 90 | 1~12个月 |

生物反应器法 | 将受污染的土壤挖掘起来和水混合搅拌成泥浆,在接种了微生物的反应器内进行处理,其工艺类似于污水生物处理。 | F | a~d | D~I | 90 | 1~6个月 |

注: 1)成熟性:F-应用规模;P-中试规模。 2)污染物类型:a-挥发性;b-半挥发性;c-重碳水化合物;d-杀虫剂;e-无机物;f-重金属。 3)土壤类型:A-细黏土;B-中粒粘土;C-淤质黏土;D-粘质肥土;E-淤质肥土;F-淤泥;G-砂质黏土;H-砂质肥土;I-砂土。 4)¥—低成本;¥+—低到中等成本;¥¥—中等成本;¥¥¥—高成本。 5)修复时间为每种技术的实际运行时间,不包括修复调查、可行性研究、修复技术筛选、修复工程设计等的时间。 6)“—”表示不确定。 7)该表格内容出自:《污染场地土壤环境管理与修复对策研究》,作者:李飞。 |

![]()

![]()